Ob an der frisch gebügelten Hose oder der neu gekauften Tischdecke: Falten sind nicht immer erwünscht. Dabei lässt sich mit solchen Knitterfalten am besten die Entstehung von Gebirgen erklären. Denn vom Prinzip her verhält sich die Erdkruste wie eine Tischdecke, die mit beiden Händen zusammen geschoben wird: Durch den seitlichen Druck türmt sich der Stoff in der Mitte auf und bildet ein Gemenge aus Falten und Mulden. Fertig ist das „Tischgebirge“.

Knautschzonen

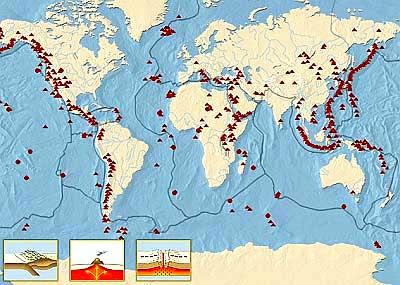

Dass die Gebirge anscheinend nicht willkürlich auf der Erde angeordnet sind, war bereits Ende des 19. Jahrhunderts Alfred Wegener aufgefallen. Eine Erklärung für die regelhafte Verteilung und das unterschiedliche Alter der Gebirge fand er allerdings nicht. Erst in den 1960er Jahren kamen die Wissenschaftler der Gebirgsbildung auf die Spur. Sie fanden heraus, dass die Erdoberfläche nicht starr und unbeweglich ist, sondern dass sich die Kontinententalplatten wie riesige Eisschollen auf dem glutflüssigen Erdinneren bewegen. Stoßen diese Platten zusammen, so entstehen wie bei einem Autounfall riesige Falten- und Knautschzonen, unsere Gebirge. Neueste Satellitenmessungen haben unlängst bewiesen, dass sich rund zwanzig Prozent der Erdoberfläche auf diese Weise kontinuierlich verformen.

Der „Motor“ der Plattentektonik sind die Konvektionsströme im Erdmantel, bei denen bis zu 4.000°C heiße Materie unterhalb der mittelozeanischen Rücken nach oben steigt und dafür kälteres Gestein an anderer Stelle nach unten in das Erdinnere absinkt. Durch diese unterirdischen Strömungen werden die uns so unbeweglich erscheinenden Erdplatten mit einer Driftrate von mehreren Zentimetern pro Jahr einfach „mitgeschleppt“. Die Erdkruste, aufgeteilt in sieben große und mehrere kleine Platten, wird durch das aufsteigende Magma, die tektonischen Bewegungen und die Kollision der Erdplatten ständig neu gebildet, verformt oder umgewandelt.

Subduktion

{3r}