Im Sommer 1982 suchte ein Mann den Schlafforscher Perez Lavie in Tel Aviv auf, der seit einer Kriegsverletzung unter schweren Alpträumen litt. Im Schlaflabor sollten die Wissenschaftler seinem Leiden auf den Grund gehen.

Der Mann ohne Träume

Doch bei der Beobachtung seiner Hirnströme staunten sie nicht schlecht: Y.H. erlebte während der gesamten Nacht keinen REM-Schlaf – etwas, das die Schlafforschung bis dahin für absolut unmöglich gehalten hatte. Lavie beschreibt seine Verblüffung so: „Ich sagte ihm, wenn er tatsächlich keinen REM-Schlaf habe, sei das ungefähr so, als würde ein Kardiologe versuchen, den Herzschlag eines Patienten abzuhorchen und dabei feststellen, dass er keinen hat!“

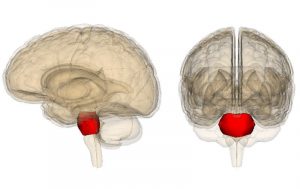

Neugierig geworden, durchleuchteten Lavie und seine Kollegen das Gehirn des Mannes mithilfe der Computertomographie, um dort nach möglichen Verletzungen zu fahnden. Und dabei wartete schon die zweite Überraschung auf sie: Ein kleiner Granatsplitter hatte sich in die Brücke (Pons), eine Struktur des Hirnstamms gebohrt – in eine Region, die schon zuvor im Verdacht stand, für die Auslösung des REM-Schlafs zuständig zu sein.

Die „Brücke“ als Schlüssel?

Schon Anfang der 1960er Jahre hatte der französische Neurophysiologe Michel Jouvet festgestellt, dass die Pons bei Katzen immer in einer bestimmten Schlafphase aktiv war: Immer dann, wenn sie in eine Phase der Schlaflähmung fielen – vergleichbar der unseres REM-Schlafs. Zerstörte er dagegen die Nervenzellen in diesem Bereich des Hirnstamms, verschwand die Muskellähmung und auch die typischen raschen Augenbewegungen blieben aus.