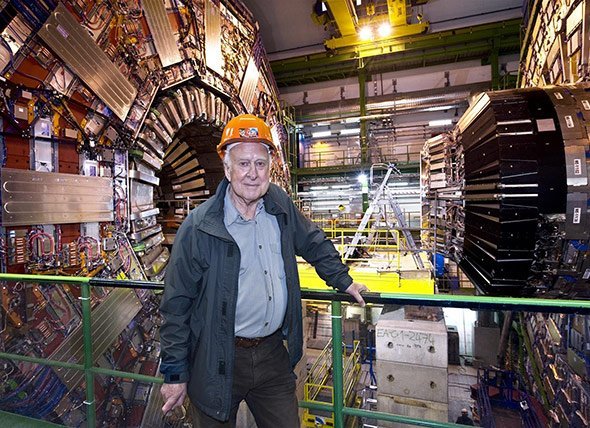

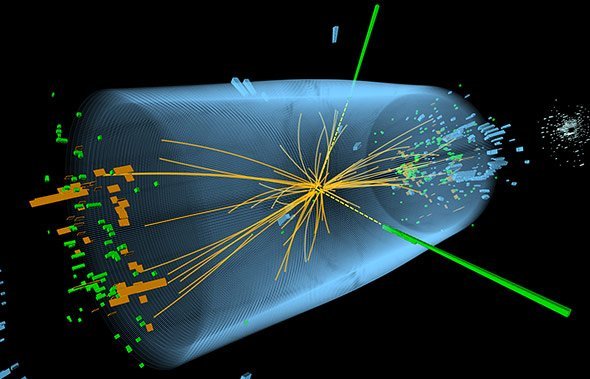

Als im Sommer 2012 das Higgs-Boson am LHC entdeckt wurde, war der LHC wahrscheinlich so populär wie nie zuvor. Plötzlich tauchte er selbst in eher wissenschaftsfernen Medien auf, die Teilchenspuren des ATLAS- und CMS-Detektors waren in fast allen Zeitungen zu sehen.

Doch was bleibt, nachdem der Higgs-Hype abgeklungen ist? Wird die zweite Laufzeit des Teilchenbeschleunigers wirklich noch fundamental Neues bringen? Nach Hoffnung vieler Physiker schon, denn mit der vollen Leistung des LHC besteht nun die Chance, auch solche Teilchen nachzuweisen, die bisher weit oberhalb der Möglichkeiten unserer Beschleuniger und Experimente lagen. Auch wenn der Nachweis des Higgs-Bosons ein echter Durchbruch war, gemessen an den vielen noch offenen Fragen unseres physikalischen Weltbilds ist er erst ein bescheidener Anfang.

Ein Teilchen – viele offenen Fragen

Und auch beim Higgs-Boson selbst ist noch lange nicht alles geklärt. So ist beispielsweise unklar, ob das Higgs wirklich alle Eigenschaften besitzt, die es der Theorie nach haben müsste. Nach dieser ist das Universum von einem Higgs-Feld ausgefüllt, das Elementarteilchen beeinflusst und ihnen eine Masse verleiht. Und dort, wo sich dieses Feld verdichtet, entsteht ein Higgs-Boson.

Um mit dem Standardmodell der Physik vereinbar zu sein, muss das Higgs-Boson bestimmte Eigenschaften aufweisen. Dazu gehören beispielsweise die Art und Weise, wie das instabile Teilchen zerfällt, aber auch Spin und Symmetrie-Eigenschaften des Higgs-Bosons. In der ersten Laufzeit haben die LHC-Detektoren ATLAS und CMS einige der postulierten Zerfallswege bereits nachgewiesen – wenn auch noch nicht immer mit ausreichend hoher Sicherheit – das Higgs trat im LHC bisher einfach nicht häufig genug auf.