Bevor es in Herz und Eingeweide der größten Maschine der Erde geht, ein kurzer Rückblick auf einen der vielleicht bahnbrechendsten Momente in der Geschichte des LHC.

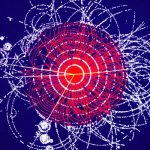

Es ist der 4. Juli 2012. Das große Auditorium des CEN ist bis auf den letzten Platz gefüllt, ein Großteil des Publikums besteht aus Physikern, die an einem der großen Detektoren des LHC mitarbeiten. Viele der meist jungen Forscher haben schon in der Nacht vor dem Gebäude kampiert, um live bei diesem Ereignis dabei sein zu können. Wer die Chance nicht hat, verfolgt das Ganze per Livestream über das Internet. Denn erwartet wird einer der ganz großen Durchbrüche in der Teilchenphysik: der Nachweis des lange gesuchten Higgs-Bosons.

Dieses so schwer zu fassende Teilchen gilt als der Urheber für eine der Grundeigenschaften aller Dinge: der Masse. Ohne sie wäre das Universum ein völlig anderer Ort: Es gäbe keine Atome und keine normale Materie. Denn die Masse erst sorgt dafür, dass die Grundbausteine der Materie zusammenhalten und miteinander wechselwirken. Lange Zeit aber konnte das Standardmodell der Teilchenphysik – und damit die Basis unseres physikalischen Weltbilds – nicht erklären, woher die Elementarteilchen diese wichtige Eigenschaft haben.

Klumpen im Feld

Erst Mitte der 1960er Jahre entwickelten mehrere Physiker, darunter der Brite Peter Higgs, den Higgs-Mechanismus, eine Theorie, die dieses Manko des Standardmodells beseitigte. Überall im Universum existiert demnach ein sogenanntes Higgs-Feld. Teilchen treten mit diesem unsichtbaren Feld in Wechselwirkung, dadurch bildet es eine Art Klumpen um das Partikel. Dieser Klumpen verleiht ihm seine Masse. „Wenn es diesen Higgs-Mechanismus nicht gäbe, hätten wir keine Substanz, wir würden uns einfach auflösen“, erklärt Joseph Incandela, Sprecher der CMS-Kollaboration am LHC. Doch damit ist das Bild noch nicht vollständig. Denn gibt es den Higgs-Mechanismus, dann muss es auch ein dazugehörendes Teilchen geben – das Higgs-Boson. Doch genau dieses Teilchen ließ sich nicht finden – bis jetzt.