Wir schreiben das Jahr 1909. Am Rockefeller Institute of Medical Research in New York hat der junge Biologe und Arzt Peyton Rous gerade seine Arbeit aufgenommen, als er Besuch von einem Bauern erhält. Unter dem Arm trägt dieser einen Behälter mit einem krebskrankes Küken darin. Das Tier, ein gestreiftes Plymouth-Rock-Huhn hat einen großen, bösartigen Bindegewebstumor auf der rechten Brustseite, ein Sarkom.

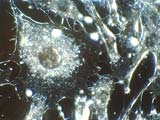

Rous, der in dem noch jungen Gebiet der Krebsforschung arbeitet, nutzt die Chance und führt mit dem Küken und seinem Tumor eine Reihe von Untersuchungen durch. Dabei kommt er auf die Idee, aus dem befallenen Gewebe einen Extrakt herzustellen, diesen zu filtrieren, um ihn zellfrei zu machen und das Ganze schließlich jungen Küken derselben Hühnerrasse zu injizieren. Das Ergebnis dieses für damalige Verhältnisse ungewöhnlichen Experiments ist verblüffend: Die gesunden Tiere entwickeln plötzlich ebenfalls bösartige Tumore derselben Art.

Rous schließt daraus, dass in diesem Extrakt ein winziger Erreger enthalten sein muss, der den Tumor auslöst, er tippt auf einen parasitären Organismus, vielleicht einen der gerade neu entdeckten Viren. Um die Vermutung zu erhärten, versucht Rous, auch andere Hühnertumoren auf diese Weise zu übertragen – mit Erfolg. 1910 veröffentlicht er seine Ergebnisse und seine Hypothese eines krebserregenden Virus und löst damit eine wahre „Tumorextraktwelle“ aus.

Im Abseits

Doch alle Versuche, auf diese Weise auch bei anderen Tierarten Wucherungen zu erzeugen, schlagen fehl. Schnell gerät Rous damit ins wissenschaftliche Abseits und seine Virentumore in den Ruch, eine nur bei Hühnern vorkommende Abnormität zu sein. „Die Ergebnisse zum Sarkoma-Virus stießen auf absoluten Unglauben“, erzählt Rous 1966 in seiner Rede anlässlich der Nobelpreisverleihung. „Dabei gelang es kurze Zeit später, auch andere morphologisch unterschiedliche „spontane“ Hühnertumore durch Transplantation zu erzeugen, bei denen in jedem einzelnen ein Virus nachgewiesen werden konnte.“