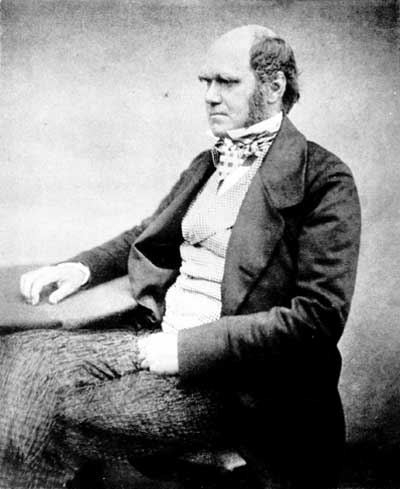

Wie mächtig „sein“ Riesenfaultier Megatherium americanum zu Lebzeiten tatsächlich war und wann es die Erde bevölkerte, wusste Georges Cuvier noch nicht – das haben erst Untersuchungen von Forschern in den Jahrzehnten danach ergeben. Einer davon war Charles Darwin. Im Rahmen seiner Forschungsreise mit dem Schiff „Beagle“ landete er im Jahr 1832 auch in Argentinien. Genauer gesagt in der heutigen Provinz Buenos Aires – und erlebte dabei eine große Überraschung.

Knochen von „großen Ungeheuern“

„Ich wanderte weiter bei Punta Alta (Bahia Blanca), um nach Fossilien zu suchen, und zu meiner großen Freude fand ich den Schädel eines großen Tieres, eingebettet in weichem Gestein. Ich benötigte fast drei Stunden, um den Schädel herauszuholen“, vermerkte er später in seinem Reisetagebuch.

Darüberhinaus stieß er vor Ort noch auf zahlreiche andere versteinerte Knochen und ein nahezu perfekt erhaltenes und vollständiges Skelett von „großen Ungeheuern“, wie er penibel notierte. Der britische Naturforscher ordnete den uralten Schädel zunächst einem Nashorn zu. Später fielen ihm jedoch Ähnlichkeiten zwischen seinen Funden und den Knochen und dem Körperbau der modernen Faultieren und Gürteltieren auf. Dies brachte Darwin ordentlich ins Grübeln.

Darwin gerät ins Grübeln

Konnte es sein, dass es sich bei den Fossilien um Relikte von überdimensionalen, längst ausgestorbenen Urahnen der modernen Faultiere handelte? Waren diese womöglich sogar deren unmittelbare Vorfahren? War es möglich, dass Arten doch nicht unveränderlich sind, wie viele Wissenschaftler damals glaubten, sondern sich wandelten? Alle diese Überlegungen flossen später in seine Beiträge zur Evolutionstheorie mit ein, die die Biologie revolutionierte.