Eberhard Bodenschatz vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen benötigt für die Simulation der ozeanischen Erdkruste nicht viel mehr als einen knappen Zentner Wachs. Normalerweise beschäftigt sich der Wissenschaftler mit schnelleren Vorgängen – der Turbulenz in Gasen und Flüssigkeiten, chaotischen Zuständen in Konvektionsströmungen oder allgemein mit nichtlinearen Systemen. Sein Wachsmodell ist da eher eine Ausnahme. Immerhin macht es Bewegungen sichtbar, die in der Natur für gewöhnlich 100 Millionen Jahre und länger dauern.

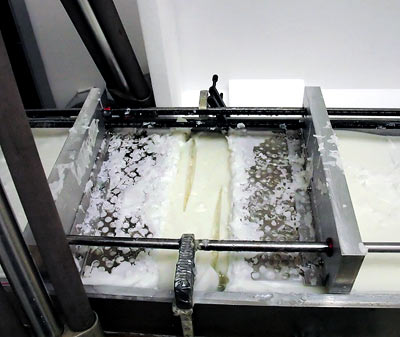

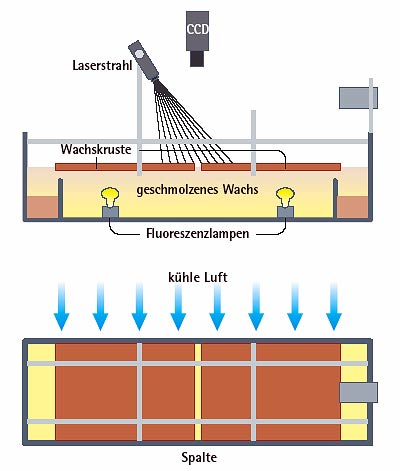

Der Simulator ist verblüffend einfach aufgebaut. Er besteht aus einem viereckigen Stahlkasten von der Größe eines Wäschekorbs, der mit Wachs gefüllt ist. Den Boden des Metalltanks durchziehen Heizschlangen. Die erhitzen das Wachs, das bei 72 Grad Celsius schmilzt, auf mehr als 80 Grad. Zugleich pustet ein Gebläse senkrecht von oben kühle Luft auf das heiße Wachs, sodass sich eine wenige Millimeter dünne feste Kruste bildet, die auf dem flüssigen Wachs schwimmt.

Mit zwei linealgroßen Schöpfarmen wird die Wachskruste langsam und gleichmäßig auseinander gezogen. Während die Krustenhälften auseinander gleiten, quillt durch den Spalt von unten heißes Wachs empor und erstarrt wie Magma an den von einander wegdriftenden Krustenrändern.

Was Bodenschatz an seinem Versuchsaufbau beobachtet, hat verblüffende Ähnlichkeit mit dem, was sich an den Mittelozeanischen Rücken abspielt. Die Nahtstelle zwischen den Platten der Lithosphäre, die Spreizungszone, verläuft zwar gleichmäßig wie ein Band. Hin und wieder aber treten Versetzungen auf: Ganze Abschnitte des Rückens verschieben sich senkrecht zur Spreizungszone nach links oder rechts. Auch ein Stück des Spaltes, aus dem das Magma aufsteigt, rückt dabei zur Seite.