Nach gut dreieinhalb Jahren unterwegs lief die Challenger im Mai 1876 wieder ihren Ursprungshafen Portsmouth an. Rund 68.900 Seemeilen hatte das Schiff zurückgelegt – in gerader Linie gefahren hätte diese Strecke für drei Erdumrundungen gereicht. Mit Ausnahme des Nordpolarmeeres hatte die Challenger alle größeren Ozeane der Erde befahren und den Atlantik und den Pazifik dabei intensiv durchkreuzt und erkundet.

Tausende von mitgebrachten Proben

Die Challenger brachte eine Fülle von Daten über die Meere, ihre Tiefen, ihre Strömungen und ihr Wasser mit. Darüber hinaus waren die Lagerräume zum Bersten gefüllt mit Proben gesammelter Tiere und Pflanzen. Thomsons Aufzeichnungen geben einen Überblick: „563 Kisten, darin 2.270 große Glasbehälter mit Exemplaren in Alkohol, 1.749 kleinere verkorkte Flaschen, 1.860 Glasröhrchen und 176 Zinndosen, alle mit Exemplaren in Alkohol; 180 Zinnbüchsen mit getrockneten Exemplaren; und 22 Fässer mit Exemplaren in Salzlake“.

Es war unmöglich, dass allein die beteiligten Wissenschaftler der Challenger-Mission das mitgebrachte Material auswerteten – zu gewaltig war die Menge der gesammelten Proben. Damals wurden Stimmen laut, die die Erkenntnisse vor allem in britischer Hand belassen wollten. Thomson war jedoch anderer Ansicht: Er bestand darauf, Experten aus aller Welt hinzu zu ziehen. So begann im Anschluss an die Fahrt der Challenger eine enorme Kooperation führender Wissenschaftler.

Über 4.500 beschriebene Organismen

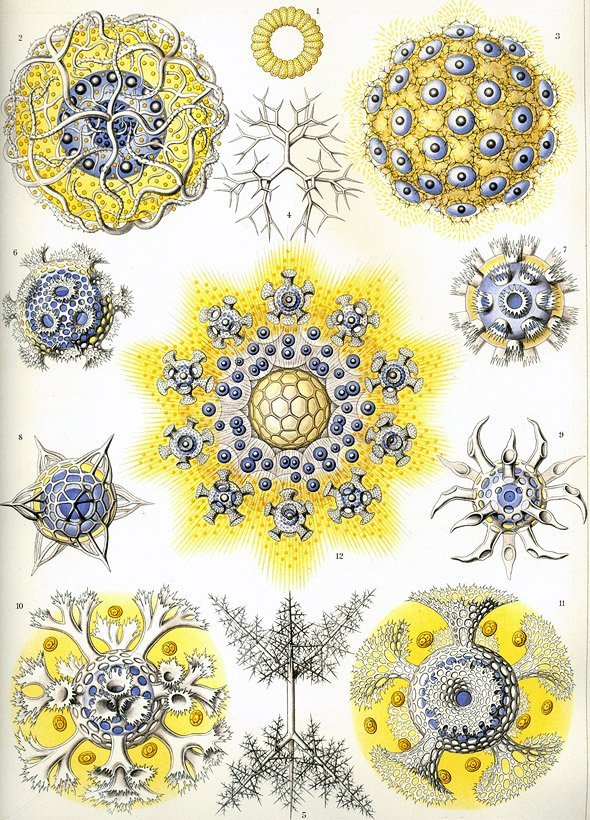

Auch ein bekannter Deutscher war unter diesen Experten: der Naturforscher Ernst Haeckel. Dessen enorm detaillierte Schaubilder aus seinem Buch „Kunstformen der Natur“ sind sowohl von wissenschafts-historischer als auch künstlerischer Bedeutung. Aus den Challenger-Funden erhielt Haeckel die Radiolarien oder Strahlentierchen, eine Gruppe im Meer lebender Einzeller, zur Analyse zugeteilt. Er beschrieb über 3.500 neue Arten dieser Organismen. Haeckels Arbeit allein füllte schließlich drei Bände des umfassenden Missionsberichts der Challenger-Reise.