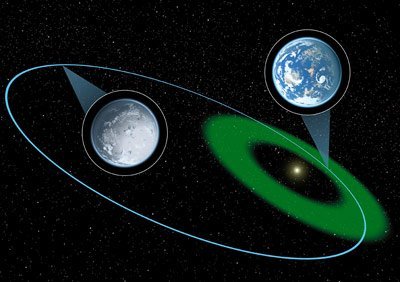

Die Bahn und Drehung eines Planeten spielt ebenfalls eine wichtige Rolle für seine Lebensfreundlichkeit. Kreist der Himmelskörper auf einer extrem exzentrischen Bahn um seinen Stern, liegt diese sehr wahrscheinlich zumindest teilweise außerhalb der habitablen Zone. Je größer die Exzentrizität, desto größer sind Temperatur-Schwankungen auf seiner Oberfläche. Bis zu einem gewissen Grad können Biomoleküle und Lebewesen solche Schwankungen aushalten und sich anpassen.

Wenn aber beispielsweise die Erde eine solche Bahn besäße und ihre Ozeane dadurch abwechselnd gefrieren und verdampfen würden, hätte sich das Leben auf unserem Planeten wohl nicht entwickeln können. Im Sonnensystem allerdings herrschen annähernd kreisförmige Umlaufbahnen vor, deutlich exzentrisch kreisen nur der Merkur und der Zwergplanet Pluto. Bei vielen bisher bekannten Exoplaneten dominieren jedoch exzentrischere Orbits.

Zwischen Gluthitze und Todeskälte

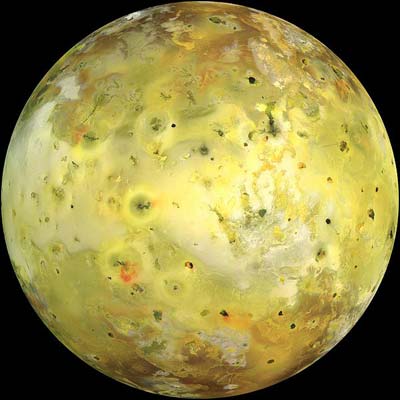

Ebenfalls zu extremen Temperaturunterschieden würde eine zu langsame Rotation des Planeten führen. So dreht sich beispielsweise der Merkur im Laufe von zwei Sonnenumläufen nur dreimal um seine eigene Achse. Ein Tag ist daher auf dem innersten Planeten ein zwei Drittel Jahr lang, in der Phase der Sonnennähe kehrt er der Sonne sogar immer die gleiche Seite zu. Das hat entsprechende Folgen: Während sich die Tagseite des Planeten bis auf 427°C aufheizt, sinken die Temperaturen auf der Nachtseite auf weniger als -170°C.

Ein Leben wäre unter solchen Bedingungen kaum möglich – es sei denn, es würde immer mit der schmalen Dämmerungszone mitwandern. Die Erde hat in dieser Hinsicht dagegen gute Karten: Durch ihre relativ schnelle Rotation hat die Sonne keine Gelegenheit, eine Seite des Planeten so extrem aufzuheizen, er dreht sich einfach zu schnell unter ihr weg, so dass die Temperaturschwankungen moderat sind.