Damit aus einfachen organischen Vorgängermolekülen komplexe, längerkettige Lebensbausteine wie DNA, Proteine und Zellmembranen entstehen, ist neben den Rohstoffen aber noch etwas nötig: Energie. Denn die chemischen Reaktionen, durch die solche kettenförmigen Biomoleküle gebildet werden, sind in der Regel endotherm und laufen daher nicht spontan ab.

Es braucht einen „Zündfunken“

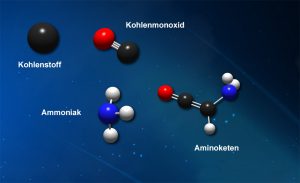

Doch in den kalten interstellaren Molekülwolken oder auf den eisbedeckten Staubkörnchen am Außenrand von protoplanetaren Scheiben ist genau das Mangelware: Es fehlt an Wärme und vor allem am energiereichen UV-Licht, das als „Zündfunke“ für solche Reaktionen gilt. Zwar haben Wissenschaftler inzwischen für einige einfacherer organische Moleküle schon Reaktionswege gefunden, die auch ohne solche Energiegeber auskommen. Für die Polymerisation von Biomolekülen gilt dies aber nicht.

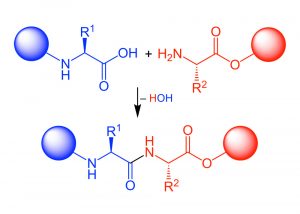

Ein Beispiel dafür ist die Verknüpfung von Aminosäuren zu Proteinen: Damit diese Polymerisation stattfinden kann, müssen zuerst Wassermoleküle von den Aminosäuren abgespalten werden. „Dies hat eine hohe Energiebarriere und läuft daher nur bei hohen Temperaturen oder durch eine energetische Umformung des Materials ab“, erklärt Serge Krasnokutski von der Universität Jena und dem Max-Planck-Institut für Astronomie. „Jeder der dafür nötigen Schritte hat daher eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit.“

In lebenden Organismen lässt sich dieses Problem leicht lösen: In den Zellen übernehmen eigene Organellen, die Ribosomen, diese Aufgabe und nutzen dafür die von unserem Stoffwechsel bereitgestellte Energie. Aber wie kann diese Reaktion auf dem ultrakalten Staub der interstellaren Wolken ablaufen? Auf den ersten Blick scheint dies unmöglich.