Aber auch wenn ein Planet in der habitablen Zone um einen massearmen Stern kreist, bedeutet das nicht automatisch komfortable Bedingungen, womöglich nicht einmal habitable. So spielt beispielsweise die Größe des Planeten eine wichtige Rolle: Ist er zu klein und massearm, schafft er es in der Frühzeit seiner Entwicklung meist nicht, seine Atmosphäre ausreichend fest an sich zu binden. Als Folge wird sie vom stellaren Wind nach und nach weggeweht oder entweicht schleichend langsam in den Weltraum.

Zu klein für eine dauerhafte Atmosphäre

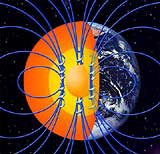

Das aber macht den Planeten anfällig: Seine Oberfläche ist der harten kosmischen Strahlung und dem UV-Licht der Sonne ungeschützt ausgesetzt, sie wird quasi sterilisiert. Außerdem fehlt dem Planeten damit eine wichtige Thermoisolation: Die Sonnenwärme kann die Oberfläche auf der Tagseite ungebremst aufheizen, auf der Nachtseite entweicht die Wärme dagegen sofort. Eine ausgleichende Wolkenhülle fehlt.

Und mit dem niedrigen Gasdruck in der Atmosphäre wird es auch für flüssiges Wasser kritisch: In extrem dünnen Gashüllen überspringt es den flüssigen Zustand und verdampft direkt aus dem Eis – wie beispielsweise auf dem Mars der Fall. Je niedriger der atmosphärische Druck auf einem Planeten ist, desto schmaler wird daher der Temperaturbereich, in dem flüssiges Wasser existieren kann. Hinzu kommt, dass ohne ausreichende Atmosphäre auch viele Prozesse nicht möglich sind, die die Stoffkreisläufe und wichtige geochemische Prozesse auf einem Gesteinsplaneten antreiben.

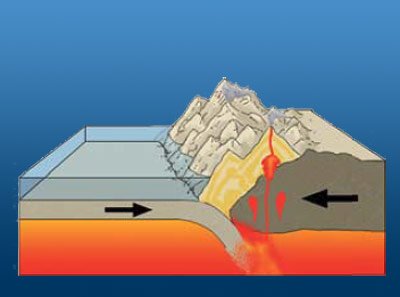

Plattentektonik nur mit heißem Innenleben

Eine zu geringe Größe ist für einen Planeten aber auch geologisch ungünstig: Denn sie besitzen eine im Verhältnis zu ihrem Volumen größere Oberfläche. Dadurch aber verlieren sie mehr Wärme und kühlen schneller aus als größere Himmelskörper. Als Folge erstarrt das heiße, schmelzflüssige Innere relativ früh in ihrer Entwicklung. Ein Beispiel für einen solchen geologisch nahezu toten Himmelskörper ist der Erdmond.