Inzwischen haben Paläontologen Millionen Fundstücke aus den Asphaltgruben von La Brea geborgen. Unter ihnen sind mehr als 230 verschiedene Wirbeltierarten, 234 Spezies von wirbellosen Tieren und 159 Pflanzenarten. Mit Abstand am häufigsten sind mit gut 4.000 Exemplaren der wolfsähnliche Canis dirus, gefolgt von der Säbelzahnkatze Smilodon mit gut 2.000 Exemplaren – nirgendwo sonst auf der Welt sind diese ausgestorbenen Eiszeit-Räuber in so großer Zahl konserviert. Aber auch unzählige Pumas, Luchse, Füchse, Riesenfaultiere, verschiedene Bären und Kojoten wurden in La Brea gefunden.

„Das Aufregendste daran ist die schiere Menge der Fossilien“, erklärt Robin O’Keefe vom Marshall College in West Virginia. „Statt nur Individuen zu studieren, können wir hier ganze Populationen untersuchen und erforschen, wie sie sich entwickelten.“ Der zähe Asphalt konservierte Raubtiere gemeinsam mit ihrer Beute, Jungtiere mit ihren Eltern, Wirbeltiere ebenso wie Wirbellose.

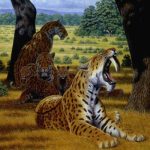

Wölfe und Säbelzahnkatzen jagten anders

So belegen die Fossilien von La Brea unter anderem, dass die Säbelzahnkatzen ihre kräftigen Vorderpranken nutzten, um ihre Beute zu packen und zu Boden zu reißen. Ihre langen Eckzähne kamen dagegen erst beim Tötungsbiss zum Einsatz, wie Verletzungsmuster an den Smilodon-Fossilien belegen. „Die Säbelzahnkatzen hatten fast keine Nacken- oder Kopfverletzungen, was darauf hindeutet, dass sie ihre kostbaren Zähne schützten“, berichtet Caitlin Brown von der University of California in Los Angeles. Dafür weisen die Fossilien dieser Großkatzen auffallend viele Schulterverletzungen auf.

Ganz anders bei dem wolfsartigen Canis dirus: „Die Dirus-Wölfe jagten in Rudeln und waren im Prinzip Gebisse auf Beinen“, so Brown. Sie bissen sich oft zu mehreren an ihrer Beute fest und zerrten sie so zu Boden. „Viele ihrer Verletzungen konzentrierten sich daher im Nackenbereich, sie wurden ihnen zugefügt, als sie von der um sich tretenden Beute mitgeschleift wurden“, erklärt die Paläontologin.