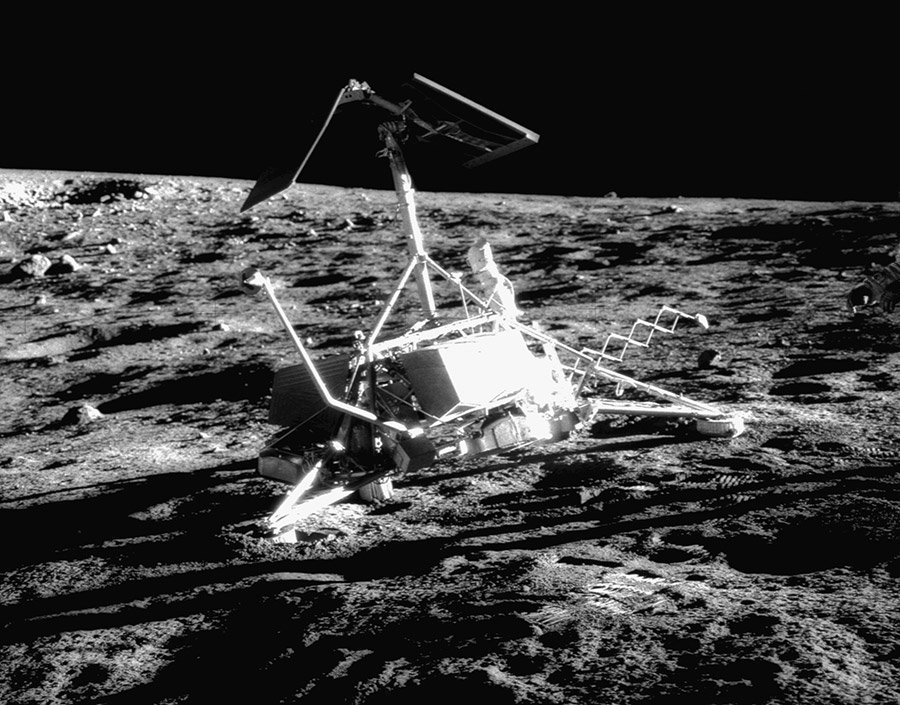

Die unbemannte Sonde Surveyor 3 auf der Mondoberfläche. Sie lieferte erste Daten zur Beschaffenheit des Regoliths © NASA

Fünf Lunar-Orbiter-Sonden kartierten den Erdtrabanten aus der Umlaufbahn, so dass großräumig Geologie und Geodäsie betrieben und so Landestellen bestimmt werden konnten. Schließlich demonstrierten die filigranen, aber robusten Surveyor-Landesonden, dass der Mond eine feste Oberfläche hat und eine Landefähre nicht im Mondstaub versinken würde. Allerdings waren da die großen Teller an den spinnenförmigen Landebeinen bereits konstruiert und wurden zur Sicherheit und auch aus Zeitgründen nicht mehr entfernt.

Aus Geowissenschaftlern werden Mondforscher

Die Wissenschaftler, die sich mit dem Mond und der Auswahl der Landestellen beschäftigten sowie mit den Vorbereitungen für die Aktivitäten auf der Mondoberfläche, waren Geologen, Geodäten, Geografen, Geophysiker, Geochemiker und Mineralogen. Neben den Physikern und Astronomen also hauptsächlich Geowissenschaftler. Nun steht „Geo“ für Gaia, die Erde. Aber beim Mond handelt es sich freilich um einen „Außerirdischen“.

Wie also sollten diese Forscher bezeichnet werden? Bei der NASA und dem United States Geological Survey (USGS), dem Geologischen Dienst der USA, wurden sie als Astrogeologen geführt – als „Sternengeologen“. Das aber waren die Pioniere dieser Zunft nun wirklich nicht, weder Don Davis, Ron Greeley, James Head noch der unermüdliche Eugene Shoemaker – der so gerne auch Astronaut geworden wäre und als Geologe auf dem Mond forschen wollte.

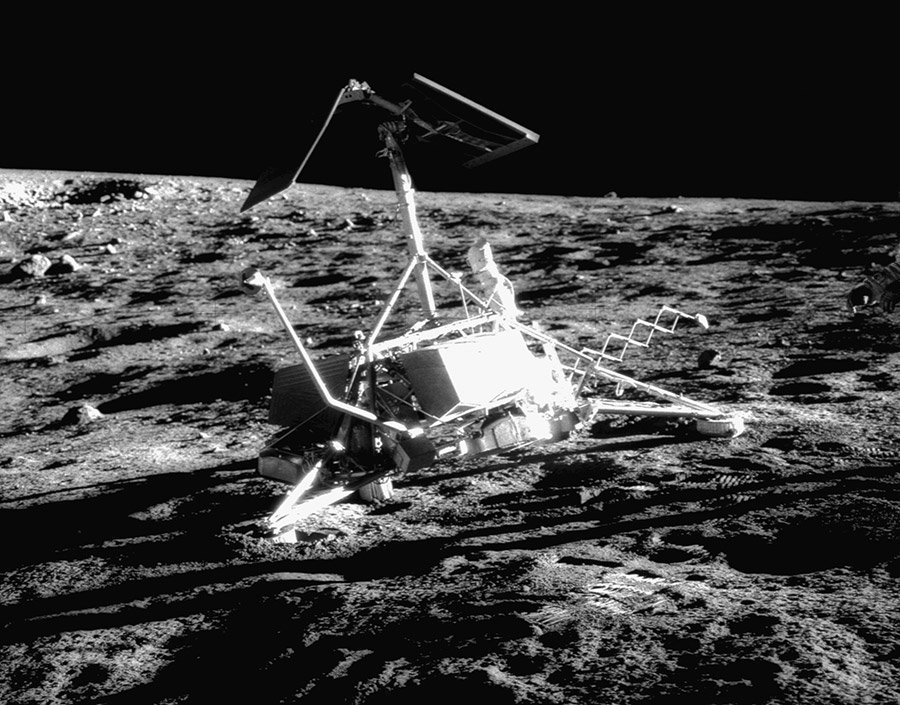

Ihre Bedeutung für die Apollo-Mondlandungen war enorm. Sie charakterisierten den Mond und die Landestellen, sie hatten eine umfassende Idee für das wissenschaftliche Begleitprogramm und bereiteten die Astronauten, die bis auf den Geologen Harrison ‚Jack‘ Schmitt von Apollo 17 alle Air-Force- und Marine-Kampfpiloten waren, in Feldübungen und Seminaren auf das Ziel ihrer Missionen vor. Bezeichnend ist das Postulat von Gene Shoemaker: „Zum Aufstellen der Fahne braucht ihr ein paar Minuten – und was macht ihr die restliche Zeit auf dem Mond?“

Der Geologe Harrison Schmitt war 1972 der erste Wissenschaftler auf dem Mond, hier bei der Untersuchung eines großen Mondfelsens. © NASA

Vom Mond zu den Planeten

Die NASA verstand diesen Hinweis und ab sofort war die umfassende Erforschung des Mondes integraler Bestandteil aller Apollo-Missionen. Das traf vor allem für die drei letzten Missionen, Apollo 15, 16 und 17 zu, die mit dem Mondrover schon damals elektromobil waren. Aus den Astrogeologen wurden Mondgeologen, denn die Methoden und Werkzeuge waren dieselben wie auf der Erde.

Und schließlich: nach Apollo entwickelte sich der Berufsstand des Planetenforschers, nicht zuletzt auch deshalb, weil neben der angestrebten Landung von Menschen auf dem Mond auch die beiden Nachbarplaneten der Erde, Venus und Mars, ins Visier der beiden Raumfahrtnationen USA und UdSSR rückten. Zeitgleich zum Apollo-Projekt wurden die beiden Nachbarplaneten der Erde mit zahlreichen robotischen Sonden aus der Nähe erkundet.

„Kleiner Bruder“ der Erde

Gewiss, der Mond ist kein Planet, aber – und dies war eine der ersten großen Erkenntnisse, die erst durch Apollo möglich wurden – seine Entwicklung und viele seiner Eigenschaften reihen den Mond unter den planetaren Körpern ein: Er hat eine feste Oberfläche, deren Zusammensetzung aus Mineralen mit einem hohen Anteil an Silizium und Aluminium besteht. Tiefer in seinem Inneren, im Mantel, enthält er schwere Minerale, die reich an Eisen und Magnesium sind. Und schließlich besitzt der Mond sogar einen Eisenkern, wie ihn auch der Merkur, die Venus, die Erde und der Mars haben.

Vor allem aber ist die Mondkruste viel älter als die dynamische, durch Plattentektonik immer wieder veränderte Erdkruste. Damit ist der Mond für die Wissenschaftler ein Fenster in die Vergangenheit der Planetenentwicklung – und ein wertvoller Indikator für die Häufigkeit und Trefferquoten von Meteoriten im inneren Sonnensystem.

Ralf Jaumann und Ulrich Köhler/ Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

17. Juli 2019