Andrew Ellicott Douglass ist fasziniert von den Sonnenflecken. Der junge Astronom weiß, dass die Flecken in einem elfjährigen Rhythmus auftreten, und er ist überzeugt, dass sie das Wetter auf der Erde beeinflussen. Douglass setzt sich das Ziel, den Zusammenhang zwischen Sonnenflecken und irdischem Wetter nachzuweisen. Was er braucht, ist eine zuverlässige Wetterchronik, die sich mit den Sonnenzyklen korrelieren lässt.

Für Flagstaff, wohin es Douglass Ende Mai 1894 verschlägt, gibt es noch keine Wetteraufzeichnungen. Die Stadt im Norden Arizonas wurde erst vor wenigen Jahren aus dem Boden gestampft und ist nun, zwischen dem Rio Grande in New Mexico und Kalifornien gelegen, ein boomender Umschlagplatz für den Vieh- und Holzhandel. Douglass ist hier, weil gerade ein neues Observatorium gebaut wird. Die Lage auf dem Colorado-Plateau in über 2.100 Metern Höhe ist ideal für den Blick ins All, und Douglass hat einen Job in der Sternwarte angenommen, wo er den Mars beobachten soll.

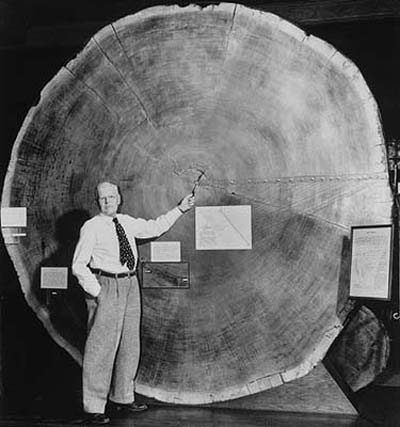

Bei Exkursionen in das Umland geht Douglass seinen eigenen Forschungen nach. Angesichts der riesigen Holzstämme, die auf dem Bahnhof in Flagstaff verladen werden, erinnert er sich einer Idee, die schon Leonardo da Vinci hatte: Er sieht sich das Bauholz genauer an und stellt fest, dass die konzentrischen Ringe in den Baumstämmen nie völlig gleichmäßig ausgebildet sind. Die Breite der Baumringe variiert.

Ihm wird klar, dass die Ringe durch unterschiedliche Wachstumsbedingungen entstehen und das Leben der Bäume wie ein Jahrbuch widerspiegeln. Der Südwesten der USA gehört zu den niederschlagsärmsten Gebieten Nordamerikas, und auf Wasser reagieren die Bäume hier besonders sensibel: regnet es viel, schießen die Bäume geradezu in die Höhe, ist es trocken, wachsen sie langsamer. Im einfachen Umkehrschluss lernt Douglass, aus breiten Baumringen regenreiche Jahre herauszulesen und aus schmalen Dürreperioden. Weiß er, wann ein Baum gefällt wurde, kann er durch Abzählen der Ringe die Meilensteine im Leben eines Baumes sogar jahrgenau benennen.