Spätestens seit Anfang der 1990er Jahre ist klar: Das Bergwerk Asse II ist nicht als Endlager geeignet und der Atommüll dort nicht sicher eingeschlossen. Was aber tun? Die damals zuständige Gesellschaft für Strahlenforschung (GSF) entwickelt ein Schließungskonzept, das vor allem auf eine Verfüllung der Kammern, Schächte und Gänge setzt. Dafür sollen die Hohlräume durch das Einblasen von losem Salz stabilisiert werden.

Zuschütten und in Salzlauge ertränken

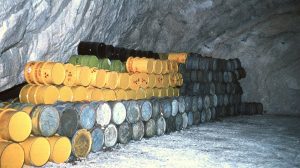

Ein Teil dieses Plans wird von 1995 bis 2004 in die Tat umgesetzt: Mehr als zwei Millionen Tonnen loses Salzgestein werden in die tieferen Sohlen des Bergwerks transportiert und Gänge und Kammern bis zur Decke damit aufgefüllt. Außerdem wird Spezialbeton eingefüllt, um Barrieren zu schaffen. Unterhalb der 700-Meter-Ebene ist das Bergwerk dadurch laut BGE heute nahezu unzugänglich, die Zugangsschächte enden dort an einer Salzschicht. Einige Einlagerungskammern sind zusätzlich mit Barrieren aus Spezialbeton abgedichtet.

Zusätzlich sieht der Schließungsplan vor, das Bergwerk mit einer gesättigten Magnesiumchlorid-Lösung als sogenanntes Schutzfluid zu fluten. Dieses soll verhindern, dass sich das besonders stark angegriffenen Kalisalz weiter zersetzt und die von außen eindringenden ungesättigten Salzlaugen verdrängen. Damit nimmt man jedoch in Kauf, dass die radioaktiven Abfälle in Kontakt mit der Lösung kommen und die Behälter weiter korrodieren. Als Folge droht eine noch stärkere Kontamination der in den Untergrund sickernden Salzlaugen, zudem können durch chemische Reaktionen mit dem Zement der Behälterumhüllungen explosive Gase entstehen.

Unter anderem deshalb wird dieses Konzept letztlich nicht genehmigt: Nach einer Prüfung kommt eine Kommission im Auftrag des Bundesamts für Strahlenschutz im Jahr 2010 zu dem Schluss, dass eine bloße Stilllegung und Schließung eine zu große Gefahr für Mensch und Umwelt bedeutet. Ein langfristiger Schutz sei nur möglich, wenn der Atommüll wieder aus dem maroden Bergwerk entfernt wird.