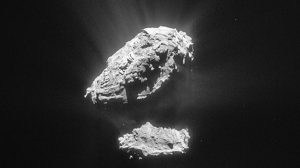

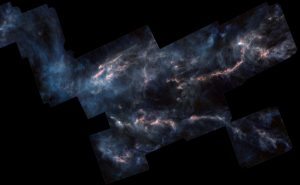

Klar scheint: Organische Moleküle gibt es im Weltraum fast überall: Sie finden sich im Eis von Kometen, in Meteoriten und auch in kalten Molekülwolken – den Kinderstuben neuer Sterne und Planeten. Wenn das dichte, kühle Gas solcher interstellaren Wolken unter seiner eigenen Schwerkraft kollabiert, entstehen in ihrem Zentrum neue Sterne. Diese wiederum bieten in der sie umgebenden Scheibe aus Gas und Staub den Nährboden für neue Planeten.

„Es ist erstaunlich, dass komplexe organische Moleküle im Weltall existieren können – in Materiewolken zwischen den Sternen, in protoplanetaren Scheiben, primitiven Meteoriten und in Kometen“, erklärt Thomas Henning vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. „Solche Moleküle können durch eine Vielzahl von Prozessen gebildet werden: in Gasphasenreaktionen, auf vereisten Staubkornoberflächen oder in wässrigen Regionen auf denjenigen Körpern, von denen uns hier auf der Erde Bruchstücke in Form von Meteoriten erreichen.“

Produktive Körnchen

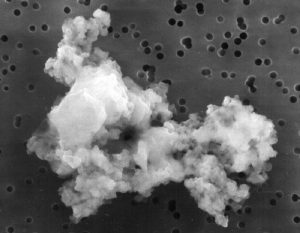

In den letzten Jahren mehren sich die Hinweise darauf, dass gerade der Staub der interstellaren Wolken eine besonders produktive „Fabrik“ für komplexere organische Moleküle sein könnte. Diese Staubkörner entstehen teilweise in den äußeren Schichten kühler Sterne und bei Supernova-Explosionen, der größte Teil dieses Staubs jedoch direkt im interstellaren Medium gebildet. Etwa die Hälfte der interstellaren Molekülwolken könnte Messungen zufolge aus Staub bestehen.

Der interstellare Staub besteht aus Kohlenstoff- oder Siliziumatomen, die zu Konglomeraten von weniger als einem Millionstel Meter Durchmesser verklumpt sind. Der Schlüssel zur kosmischen Chemie sind jedoch die Eisschichten, die sich um diese Staubkörner herum bilden. An ihren Oberflächen können Wasser und Kohlenmonoxid, aber auch andere Moleküle „hängenbleiben“ und in engen Kontakt miteinander kommen – eng genug, um miteinander zu reagieren. Die Eisschichten werden so zum kosmischen Chemielabor.