Letztlich verdankt der Pluto seine frühe Entdeckung vor allem einer Tatsache: Er ist hell – viel heller als andere, erst 60 Jahre nach ihm aufgespürte transneptunische Objekte. Unter anderem deshalb glaubten die Astronomen zunächst, der neue Planet habe etwa Erdgröße. Denn wenn sie bei ihren Berechnungen von einer Oberfläche mit einer „normalen Albedo“ ausgingen, konnte die scheinbare Helligkeit von 15 Magnituden nur so erklärt werden. Oder hatte der geheimnisvolle Pluto einen sehr hellen Fleck und war in Wirklichkeit sogar noch größer, wie einige Forscher annahmen?

Eklipsen als Größenmesser

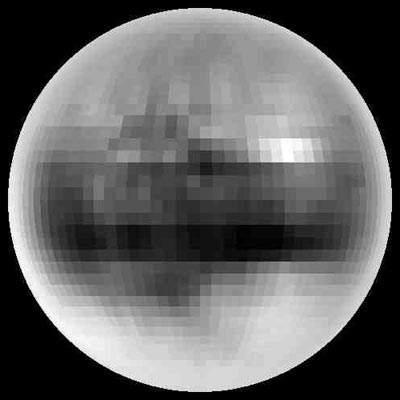

Wie groß – oder eher wie klein – der Außenseiter des Sonnensystems tatsächlich war, kristallisierte sich erst Ende der 1980er Jahre heraus. Zu dieser Zeit, zwischen 1985 und 1990, waren Pluto und sein 1978 entdeckter Mond Charon so ausgerichtet, dass sich beide von der Erde aus gesehen wechselseitig verdeckten. Während Charon langsam über die Oberfläche von Pluto hinweg zog, starrten die Astronomen auf ihre Helligkeitsdaten, die ihnen verrieten, wie stark der Mondschatten das von der Plutooberfläche zurückgeworfene Licht verdeckte.

Aus diesen Daten und den Veränderungen im Laufe der Eklipsensaison ermittelten die Forscher schließlich einen Durchmesser von 2.390 Kilometern für Pluto und von 1.270 Kilometern für Charon. Aktuelle Messungen mit dem Hubble-Weltraumteleskop haben den Plutodurchmesser inzwischen noch einmal auf 2.280 bis 2.330 Kilometer korrigiert.

Mischung aus vier Eissorten

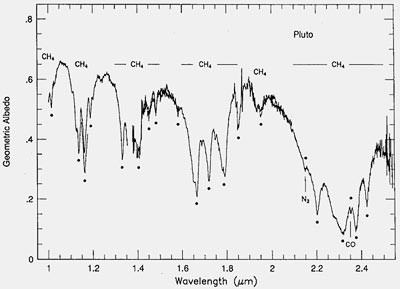

Das aber erklärt noch nicht, warum der Pluto so extrem hell ist. Eine Antwort auf diese Frage brachte in den 1970er Jahren die Einführung der Spektroskopie in die Teleskoptechnologie. Mit ihr konnten die Astronomen erstmals nur anhand des von einem Himmelskörper ausgehenden oder reflektierten Lichts auf dessen Zusammensetzung schließen. Die charakteristischen Signaturen, die die chemischen Elemente im Spektrum des Lichts hinterließen, gaben wertvolle Hinweise auf die Zusammensetzung der Objekte.