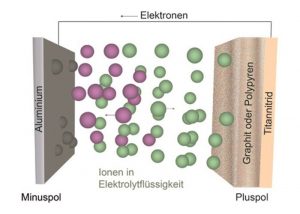

Wenn künftig Lithium in Akkus durch andere Elemente ersetzt werden soll, dann muss ein weiteres Problem überwunden werden – an der Anode. Denn das bisher gängige Elektrodenmaterial Graphit kann größere Ionen schlecht aufnehmen. Zudem blähen sich die meisten Anodenmaterialien bei Beladung stark auf – sie können auf das Mehrfache ihres Volumens anschwellen. Das bedeutet: Der Akku müsste entweder eine dehnbare Hülle bekommen oder man findet eine Struktur, die diesen Volumenzuwachs ohne Leistungsverlust abpuffern kann. Auch hier werden daher Alternativen gebraucht.

Nanokristalle für die Anode

Ein Kandidat ist das Halbmetall Antimon. Schon länger ist bekannt, dass Anoden aus diesem Element eine doppelt so hohe Ladekapazität wie Graphit aufweisen können. Dafür allerdings muss das Antimon in eine spezielle Form gebracht werden. Sie muss die Natrium-Ionen schnell aufnehmen und abgeben können, aber auch die damit verknüpften Volumenveränderungen ohne Brüche oder andere Schäden vertragen.

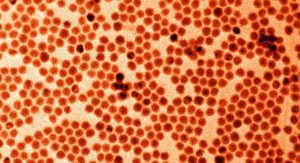

Bereits 2014 haben Forscher um Maksym Kovalenko von der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa herausgefunden, dass die Größe der Antimonkristalle in der Elektrode eine entscheidende Rolle spielen. Sie haben daher eine Methode entwickelt, um gleichmäßige Antimon-Nanokristalle von rund 20 Nanometer Größe herzustellen- dies erwies sich in Tests als besonders geeignet. Denn sind die Kristalle deutlich größer, wird das Material durch die Volumenänderungen beim Laden und Entladen zerstört. Sind sie kleiner, oxidieren die Antimon-Kristalle wegen der großen Oberfläche zu schnell.

Wie Tests ergaben, vertragen Anoden aus den Antimon-Nanokristallen das Aufblähen gut und die Volumenveränderung verläuft reversibel und ohne bleibende Schäden. Ein weiterer Vorteil: Antimon-Nanopartikel können mit leitfähigem Kohlenstoff-Füllmaterial vermischt werden. Das verhindert ein Verklumpen der Nanoteilchen. Bis aber eine Natrium-Ionen-Batterie mit Antimonelektrode auf den Markt kommen kann, dürfte es noch mindestens zehn Jahre dauern, schätzt Kovalenko. Die Forschung dazu stehe erst am Anfang.