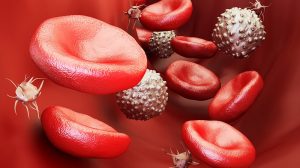

Blut ist ein unverzichtbares Lebenselixier. Zwischen viereinhalb und sechs Liter dieser roten Flüssigkeit kreisen in unseren Adern. Das Blut verteilt Sauerstoff und Botenstoffe im Körper, bringt Immunzellen an ihren Wirkungsort und transportiert Abfallstoffe und Kohlendioxid ab. Angetrieben von der Pumpleistung des Herzens bewegt sich das Blut dabei mit durchschnittlich sechs Metern pro Sekunde durch die Gefäße.

Zu wenig Blut

Doch nicht immer geht alles glatt: Durch schwere Unfälle, Krankheiten oder bei Operationen kommt es immer wieder dazu, dass Menschen Blut verlieren. Während wir auf bis zu einen Liter dieses Lebenssafts noch gut verzichten können, kann ein Blutverlust von mehr als zwei Litern lebensbedrohlich werden. Um diesen auszugleichen, bekommen Patienten dann eine Bluttransfusion – ihnen wird das Blut eines passenden Blutspenders verabreicht.

Das Problem jedoch: Spenderblut ist knapp. Obwohl laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO weltweit jedes Jahr rund 112 Millionen Blutspenden gesammelt werden, reicht der Nachschub nicht immer aus. Gerade in ärmeren Ländern liegt die Zahl der Spenden oft bei weniger als zehn pro 1.000 Einwohnern. Vor allem bei größeren Unfällen, inmitten einer Pandemie oder bei Naturkatastrophen kann es aber auch bei uns zu einem Mangel an Blutkonserven kommen.

Lämmerblut, Urin und Bier

Wie aber kann dann der potenziell tödliche Blutmangel behoben werden? Diese Frage stellten sich Heilkundige und Mediziner schon vor 400 Jahren. Nachdem der englische Arzt William Harvey im Jahr 1616 erstmals den menschlichen Blutkreislauf beschrieben hatte, begannen einige seiner Zeitgenossen, mit Ersatzflüssigkeiten zu experimentieren. Sie injizierten Tieren und teilweise auch ihren menschlichen Patienten das Blut von neugeborenen Lämmern, Urin, Salzlösungen und sogar Pflanzenharz oder Bier – mit wenig Erfolg.