Die Weltgemeinschaft hat Großes vor. Beim UN-Biodiversitätsgipfel im Dezember 2022 haben sich die Verhandlungspartner unter anderem darauf geeinigt, dass 30 Prozent aller geschädigten Ökosysteme bis zum Jahr 2030 wiederhergestellt werden sollen. Im Mai 2020 hatte bereits die Europäische Kommission ihre Biodiversitätsstrategie vorgelegt. Sie verfolgt das Ziel, die biologische Vielfalt Europas wieder auf den Weg der Erholung zu bringen – ebenfalls bis 2030. Doch es bleibt eine wichtige Frage: Wie?

Menschlichen Einfluss löschen

Die Antwort könnte Rewilding sein, eine verhältnismäßig junge Idee aus dem Naturschutz. „Beim Rewilding werden Ökosysteme wiederhergestellt, die zuvor durch menschliche Eingriffe verändert wurden, und zwar unter Verwendung der Pflanzen- und Tierwelt, die vorhanden gewesen wäre, wenn die Eingriffe nicht stattgefunden hätten“, erklärt die Weltnaturschutzunion IUCN.

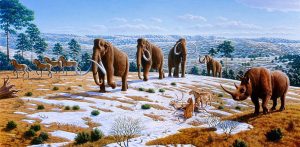

Wie genau ein solcher menschenfreier „Urzustand“ eines Ökosystems aussieht, ist allerdings in vielen Fällen strittig und eine Frage des Zeitalters, das man dafür betrachtet. Eine allgemeingültige Definition gibt es daher nicht. Rewilding zielt jedoch typischerweise darauf ab, menschliche Eingriffe der Neuzeit rückgängig zu machen. Dazu gehört etwa die Errichtung eines Wehres oder die „kürzliche“ Ausrottung einer Tierart. Würde man in einem Ökosystem wirklich alle menschlichen Einflüsse ausradieren wollen, müsste man dafür wahrscheinlich so weit gehen, Elefanten als Mammutersatz wiederanzusiedeln.

41 Wölfe heilen ein Ökosystem

Ein Paradebeispiel für eine Rewilding-Maßnahme ist die Rückkehr der Wölfe in den Yellowstone-Nationalpark in den USA. Nachdem im Jahr 1926 das letzte bekannte Wolfsrudel im Yellowstone getötet worden war, geriet das Ökosystem aus dem Gleichgewicht. Die Zahl der Wapiti-Hirsche schoss in die Höhe, weil es keine Raubtiere mehr gab, um die Bestände zu regulieren. Sie fraßen zu viele junge Triebe ab, sodass weniger Bäume und Sträucher nachwachsen konnten, was wiederum andere Tierarten beeinträchtigte.