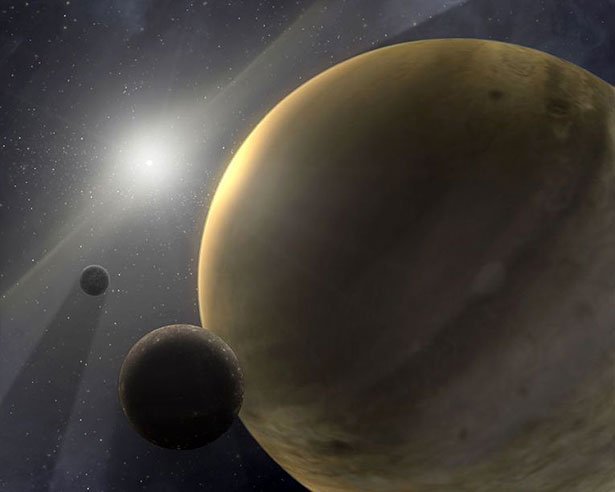

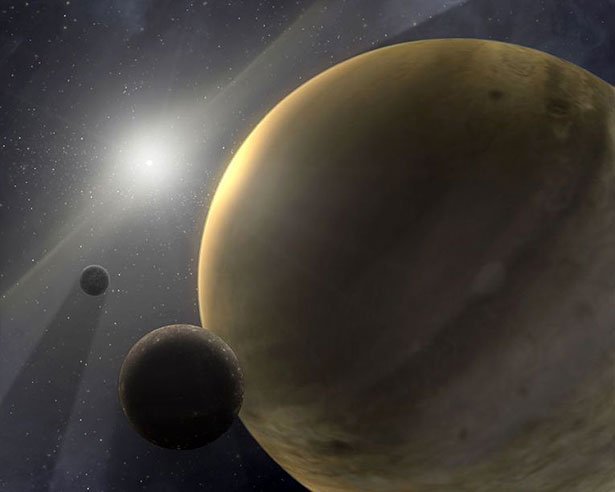

Junger Gasriese mit zwei Monden und Gasresten um einen rund zehn Millionen Jahre alten Stern (Illustration) © NASA/SSC/ Tim Pyle

Zu wenig Zeit für Jupiter?

Weiter außen in der Gasscheibe sieht die Lage dagegen schon anders aus. Der so genannten Kernakkretions-Theorie nach entstehen hier ebenfalls Planetenembryos, allerdings bestehen ihre Kerne nicht aus reinem Gestein, sondern zu drei Vierteln aus Eis, das in diesen Außenregionen reichlich zur Verfügung steht. Haben sie etwa fünf bis zehn Erdmassen erreicht, beginnt ihre Schwerkraft, das umliegende Gas anzuziehen und es bildet sich eine immer mächtiger werdende Gashülle – ein Gasplanet entsteht.

Soweit die Theorie. Doch sie hat einen entscheidenden Haken: Die Bildung eines jupitergroßen Gasriesen dauert im weniger dichten Außenbereich der Gasscheibe mindestens zehn Millionen Jahre, das zeigen Berechnungen. Diese Zeit aber kann der Jupiter eigentlich nicht gehabt haben. Denn Untersuchungen von protoplanetaren Scheiben um andere, sonnenähnliche Sternen haben gezeigt, dass das „Futter“ für die Gasplanetenbildung, das kalte, neutrale Wasserstoffgas, nach Zündung der Kernfusion viel zu schnell verschwindet. Trotzdem haben es Jupiter und Co. offensichtlich geschafft, ihre enorme Gashülle auszubilden. Aber wie?

Gaswolkenkollaps statt allmähliche Akkretion?

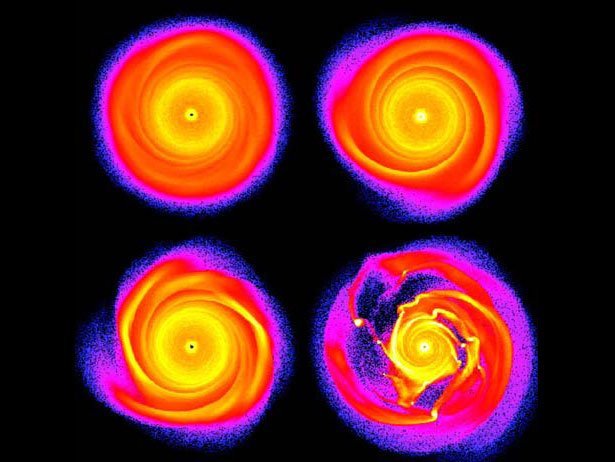

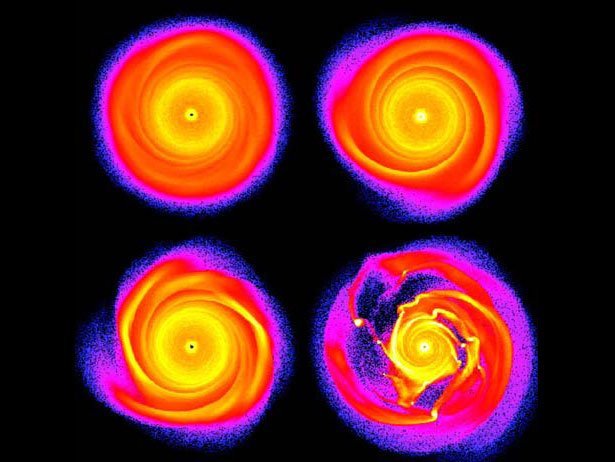

Einen möglichen Ausweg präsentierte ein Astronomenteam bereits im Jahr 2002 in „Science“: Demnach könnten Gasplaneten wie der Jupiter auch ähnlich wie Sterne entstanden sein, durch den schwerkraftbedingten Kollaps von Teilen der Gas- und Staubscheibe. Turbulenzen in ihrem Außenbereich können unter bestimmten Bedingungen, das zeigten die Modelle der Forscher, sogar innerhalb weniger tausend Jahre zu Instabilitäten und zu einer Bildung von Klumpen führen, aus der Gasplaneten entstehen. Allerdings funktioniert dies nur bei sehr niedrigen Temperaturen von rund 50 Kelvin und rund doppelt so weit von der Sonne entfernt wie die Bahn des heutigen Jupiter. Außerdem dürften die so entstandenen Gasplaneten keinen oder nur einen kleinen Gesteinskern besitzen, da ja keine Akkretion von Gesteinsbrocken mit im Spiel war.

Simulation von lokalen Instabilitäten im Außenbereich der protoplanetaren Scheibe © Mayer et al. / Science

Jupiterkern zu groß für Kollaps-Theorie?

Das allerdings macht den Jupiter erneut zu einem Problemfall: Denn er besitzt nicht nur einen Eis-Gesteinskern, dieser ist sogar deutlich größer als noch vor einigen Jahren angenommen, wie eine Simulation von amerikanischen Planetenforschern im Jahr 2008 ergab. Das Team um Burkhard Militzer von der Universität von Kalifornien in Berkeley und William B. Hubbard vom Lunar and Planetary Laboratory in Arizona analysierte erneut alle bekannten Daten über das Innere des Gasriesen und erstellte daraus ein neues Modell seines Aufbaus.

Das Ergebnis: Mit einer Größe von rund 14 bis 18 Erdmassen ist der feste Kern des Gasriesen rund doppelt so groß wie nach vorhergehenden Berechnungen angenommen. Der aus Schichten von Metallen, Gestein und Eis aufgebaute Brocken entspricht damit in etwa einem 20stel der gesamten Jupitermasse. „Unsere Simulationen zeigen, dass es ein großes steiniges Objekt in Zentrum gibt, umgeben von einer Eisschicht. Anderswo gibt es dagegen kaum Eis“, erklärt Militzer. „Das ist ein Ergebnis für die innere Struktur des Jupiter, das sich sehr von anderen aktuellen Modellen unterscheidet, die einen relativ kleinen oder kaum einen Kern prognostizieren und eine Mischung von Eis in der gesamten Atmosphäre.“

Endgültige Antwort fehlt noch

In punkto Entstehung des Gasriesen wirft dieses Ergebnis erneut Fragen auf: Bildete sich zumindest der Kern des Jupiter möglicherweise doch durch allmähliche Akkretion von Staub- und Planetesimalen? „Nach dem Kernakkretionsmodell entstanden alle Kerne durch allmähliche Ansammlung von Planetesimalen“, so Militzer. „Wenn das stimmt, dann sollten die Planeten relativ große Kerne besitzen, was in unserer Simulation auch bestätigt wird. Es ist schwerer, einen Planeten mit einem sehr kleinen Kern entstehen zu lassen.“ Ob die Forscher mit ihrer Simulation richtig liegen, soll die Jupitersonde Juno ab 2016 überprüfen.

Vor allem die Funde vieler weiterer Gasriesen um andere Sterne haben die Diskussion um die Bildung von Planeten des Jupitertyps wieder angeheizt. Indizien und Argumente gibt es für beide Mechanismen. Was jedoch vor rund 4,5 Milliarden Jahren im Sonnensystem tatsächlich geschah, bleibt noch immer Vermutung…

Nadja Podbregar

Stand: 01.07.2016

1. Juli 2016