Die Erbsen-Zuchtversuche Gregor Mendels waren nicht nur wegen ihrer Ergebnisse und den daraus gezogenen Schlussfolgerungen bahnbrechend. Auch in der Art und Weise, wie Mendel seine Experimente plante und auswertete, war er seiner Zeit in mehrfacher Hinsicht voraus.

Das Merkmal als vererbbare Einheit

Die erste Besonderheit betrifft die Auswahl der Sorten und Merkmale seiner Erbsen: Zwei Jahre verbrachte der gelehrte Mönch damit, zunächst geeignete Erbsensorten auszuwählen und in möglichst reinen Linien vorzuzüchten. Dabei begann er mit 34 verschiedenen Sorten, von denen er 22 für Befruchtungsversuche in die engere Wahl nahm. Für jede Sorte prüfte er, ob alle Nachkommen auch wirklich der Elterngeneration glichen, um so möglichst reinerbige Ausgangspflanzen zu erhalten.

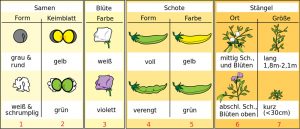

Dann folgte der Schritt, in dem sich Mendel entscheidend von seinen Vorgängern und Zeitgenossen unterschied: Statt die ganze Erbsenpflanze mit allen ihren Merkmalen als Einheit zu sehen, konzentrierte sich Mendel auf einzelne Merkmale, die er losgelöst von der Einzelpflanze untersuchte. Dies ermöglichte es ihm, gezielt nachzuvollziehen, was die Kreuzung mit diesen einzelnen Merkmalen machte – losgelöst vom sonstigen Aussehen der Pflanze. Mendel wählte sieben Merkmale aus, die jeweils in zwei Varianten vorkamen und die gut unterscheidbar waren, darunter die Blütenfarbe, die Farbe und Form der Erbsen sowie die Form und Farbe der Erbsenschoten.

In seinen Versuchen kreuzte Mendel nun jeweils die Erbsenpflanzen miteinander, die verschiedene Ausprägungen in einem dieser Merkmale besaßen – beispielsweise weißblühende mit violett blühenden Pflanzen. Damit sich die Pflanzen nicht selbst bestäuben konnten, entfernte er die Staubblätter der einzelnen Blüten und übernahm die Bestäubung von Hand. Zudem umhüllte er die Blüten, um eine unkontrollierte Fremdbestäubung zu verhindern.