Als Akteur in neuen Batterien kommt noch ein weiteres Element in Frage: Silizium. Dieses Element bildet wegen seiner günstigen elektrischen Eigenschaften die Basis für unzählige Halbleiter-Technologien vom Computer über Solarzellen bis zur LED. Gleichzeitig ist Silizium eines der häufigsten Elemente auf unserem Planeten. Es kommt in unzähligen Silikaten vor und als Siliziumdioxid im Sand.

Kleiner, leichter und leistungsstärker

Eine Möglichkeit, Silizium in Akkus einzusetzen, ist als Ersatz für die Graphit-Anode in Lithium-Ionen-Akkus. Weil Silizium eine höhere Energiedichte erreichen kann, hätten solche Akkus eine bis zu zehnfach höhere Ladekapazität – theoretisch. Auch das Laden könnte schneller gehen als mit Lithium-Graphit-Akkus. Solche Batterien könnten Elektroautos damit eine weit größere Reichweite verleihen.

Eine weitere Möglichkeit wäre die Kombination des Siliziums mit Schwefel-Kathoden und einem lithiumhaltigen Elektrolyten – eine Silizium-Schwefel-Batterie. An dieser Variante arbeiten unter anderem Forscher der Universität Kiel um Sandra Hansen. Ihren Schätzungen nach könnten solche Akkus eine zwei- bis dreimal höhere Energiedichte, bis zu 90 Prozent kürzere Ladezeiten und ein 20 Prozent geringeres Gewicht erreichen. Damit würden sich solche Akkus theoretisch auch für die Elektromobilität eignen.

…aber mit mehreren Haken

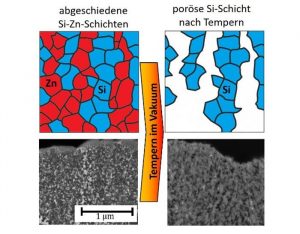

Doch die Verwendung von Silizium als Anodenmaterial bringt einige Probleme mit sich. Das eine ist die Bildung blockierender Ablagerungen und Schäden an der Anode durch Reaktionen des lithiumhaltigen Elektrolyten mit dem Silizium. Ähnlich wie bei den Natrium-Eisensulfid-Akkus entstehen dadurch direkt beim ersten Ladevorgang Bereiche mit unterschiedlich hohem Lithium-Anteil sowie Risse und andere Defekte an der Grenzschicht der Anode zum Elektrolyten, wie Wissenschaftler des Forschungszentrum Jülich kürzlich herausfanden.