Wie könnte ein passierbares Wurmloch aussehen? Diese Frage stellte der Astrophysiker und Schriftsteller Carl Sagan im Jahr 1985 seinem Kollegen Kip Thorne, als er ihm den Entwurf für den Roman „Contact“ zeigte. Angeregt durch diese Frage, begann Thorne nach einer Lösung zu suchen, die das Problem der Schwarzen Löcher und ihrer unüberwindbaren „Nebenwirkungen“ umgehen kann.

Dem Physiker war schnell klar: Sollte es passierbare Wurmlöcher geben, müssten sie Einsteins Feldgleichungen gehorchen, keine zu großen Gezeitenkräfte erzeugen, stabil sein und dürften keinen Horizont aufweisen, der nur in eine Richtung passierbar ist. „Um ein Wurmloch zu sein, muss es zudem eine ‚Kehle‘ besitzen, die zwei asymptotisch flache Regionen der Raumzeit miteinander verbindet“, erklärt der Physiker in einem Fachartikel.

Das Problem der negativen Energie

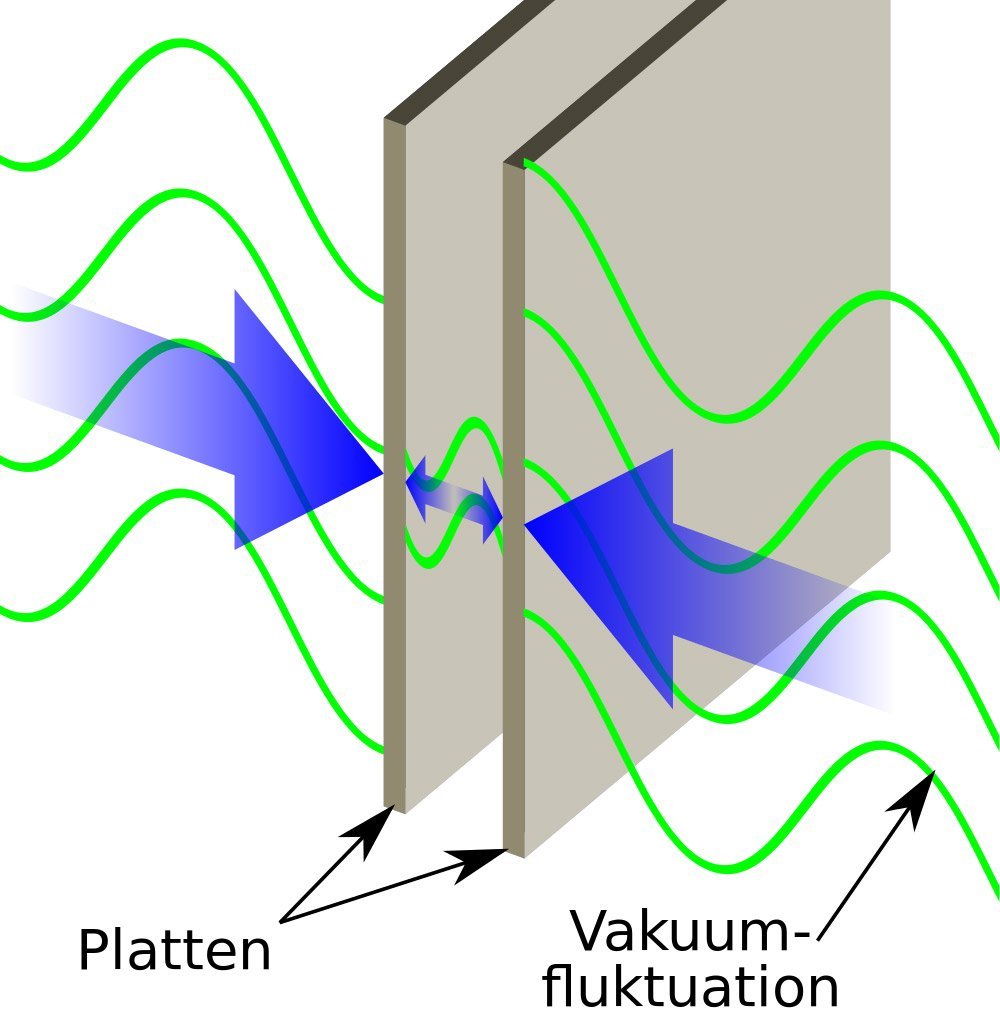

Als Thorne jedoch die Gleichungen für ein solches Wurmloch entwickelte, stieß er auf ein Problem: Wie sich zeigte, müsste die „Kehle“, also der Eingangstrichter, eines solchen Wurmlochs extrem „steif“ sein – er müsste der starken Gravitation eines solchen Gebildes widerstehen. Dafür aber müsste es in der Kehle ein Material geben, das der Gravitation entgegenwirkt.

„Um die Raumzeit in der erforderlichen Weise zu krümmen, bräuchte man Materie mit negativer Masse und eine negative Energiedichte“, erläuterte der britische Physiker Stephen Hawking in einer Vorlesung. Das Problem jedoch: Nach den Prinzipien der klassischen Physik kann es keine Materie geben, die eine antigravitative Wirkung entfaltet – und auch eine negative Energiedichte galt lange als ein nicht nachweisbares Phänomen.