Was haben die Forscher bislang von Escherichia coli gelernt? In aller Kürze lässt sich dies wie folgt zusammenfassen: Das Netzwerk scheint extrem optimiert zu sein – bis an die Grenzen, die nicht mehr von der Biologie, sondern von der Physik gesetzt werden, wobei alle Parameter des Systems perfekt aufeinander abgestimmt sind. Das Netzwerk verhält sich extrem robust gegen Störungen wie schwankende Proteinniveaus oder veränderte Temperaturen. Und schließlich verfügt das Netzwerk genau über die minimale Komplexität sowie über die minimalen Proteinmengen, die für sein Funktionieren gerade notwendig sind.

Betrachten wir als Beispiel die Empfindlichkeit des Systems: Für ein Bakterium ist es eindeutig von Vorteil, chemotaktisch so empfindlich wie möglich zu sein, um Nährstoffquellen früher als andere Bakterien zu identifizieren und gezielt anzusteuern. Diese Eigenschaft sollte deshalb einer starken evolutionären Selektion ausgesetzt sein.

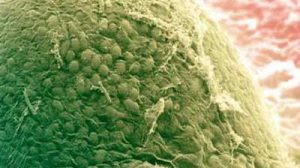

{1l}

Rezeptorenvermehrung als „Antenne“

Der einfachste Weg, die Empfindlichkeit zu verbessern, wäre, die Affinität der Rezeptormoleküle für Lockstoffe zu erhöhen. Dies hätte jedoch negative Konsequenzen: Irgendwann wäre die Bindung so stark, dass das Bakterium von einem Lockstoff-Stimulus für längere Zeit geblendet bliebe mit dem Ergebnis, dass es an einem Gradienten vorbeischwimmt. Hier würde die Evolution offensichtlich an eine Grenze stoßen.