Im 18. Jahrhundert konzentrierte sich die Suche nach einer „Theorie der Erde“ vor allem auf die Frage nach den Entstehungsmechanismen der beobachteten Landschaftsformen und Phänomene. Gelehrte und Forscher teilten sich dabei in zwei Lager. Die einen sahen in der Kraft des Wassers und der Meere den ausschlaggebenden Faktor für geologische Veränderungen, während andere eher das Feuer, die Hitze des Erdinneren, favorisierten.

Die formende Wirkung des Wassers – als Regen, in den Flüssen und Weltmeeren – war leicht zu erkennen. Aber auch die Macht des Feuers, in Form von Vulkanen, galt vor allem für die Bewohner des Mittelmeerraums als ein wichtiger Verursacher dramatischer Umwälzungen. Doch welche der beiden Kräfte spielte bei der Gestaltung der Erde die Hauptrolle? Oder hatten doch beide die selbe Bedeutung?

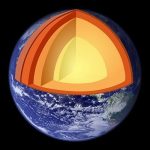

Die Erde als abgekühlter Stern

Einer der Wissenschaftler, die zwar den feurigen Ursprung der Erde in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen stellten, aber auch dem Wasser breiten Raum gaben, war der deutsche Universalgelehrte Gottfried Willhelm Leibniz. 1749 veröffentlichte er seine Theorie unter dem Titel „Progaea“. Ähnlich wie Descartes nahm auch er an, dass die Erde aus einem Stern entstanden sei und sich abgekühlt habe. Teile der Erdkruste seien dabei eingestürzt und die Meere bildeten sich.

Nach seinen Vorstellungen sollte die Wirkung des Wassers das ursprüngliche Material weiter aufgebrochen und verändert haben, Fossilien in Gesteinen erklärte er mit sintflutartigen Ereignissen. Mit dieser Theorie war Leibniz gleichzeitig auch der Erste, der zwischen Gesteinen, die auf die Entstehung der Erde zurückgingen, und Sekundärgesteinen, die erst durch Verwitterung und Erosion dieses Urgesteins entstanden, unterschied.