Mit Hammerschlägen bis in fünf Meter Tiefe

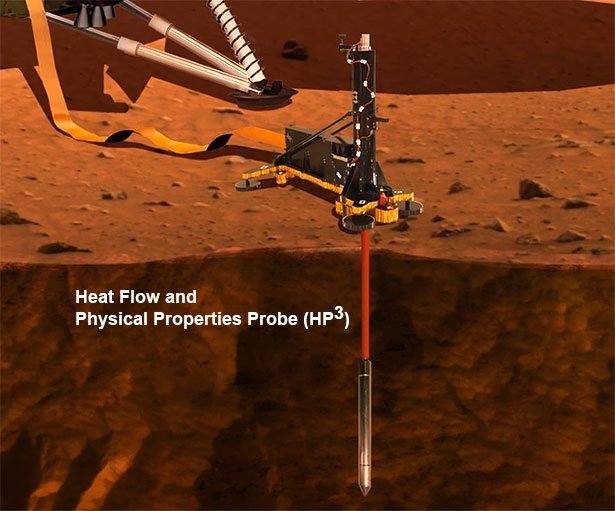

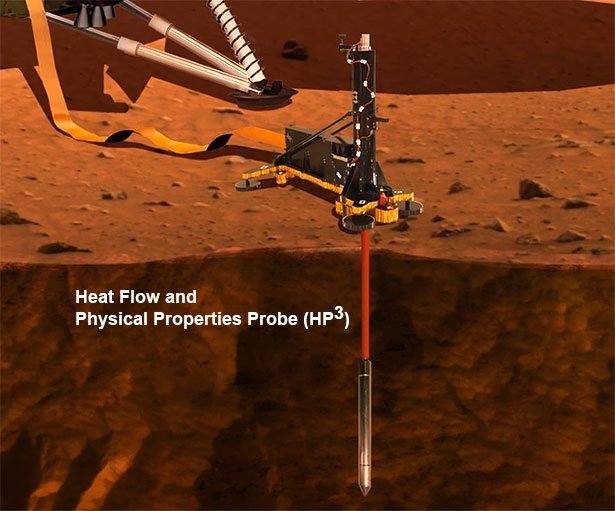

Das „Fieberthermometer“ der Sonde ist die Heat Flow and Physical Properties Probe (HP3), Spitzname „der Maulwurf“. Der Job dieses Geräts ist es, sich so tief wie möglich in den Marsuntergrund zu bohren – bis zu fünf Meter tief soll der knapp drei Zentimeter dicke Kopf des Instruments kommen. Möglich wird dies durch einen raffinierten Hammer-Mechanismus: Ein mit einer Feder verbundener Block aus schwerem Wolfram wird dafür in einem 40 Zentimeter langen Aluminiumzylinder wieder und wieder nach unten geschleudert – alle 3,6 Sekunden erfolgt ein Hammerschlag.

Das HP3-Experiment soll den Wärmefluss des Mars messen - durch eine Bohrung bis in fünf Meter Tiefe. © NASA/JPL-Caltech

Durch diese steten Hammerschläge dringt der „Maulwurf“ immer tiefer in den Untergrund ein. Die NASA-Ingenieure schätzen, dass er rund 5.000 bis 20.000 Schläge brauchen wird, um drei bis fünf Meter Tiefe zu erreichen. Jeweils nach 15 Zentimetern Vortrieb muss das Gerät allerdings vier Tage lang pausieren, damit die entstandene Hitze entweichen kann und Temperaturmessungen des umliegenden Gesteins möglich sind. Insgesamt wird diese Bohrphase dadurch rund 30 Tage dauern.

Wärmeprofil des Marsinneren

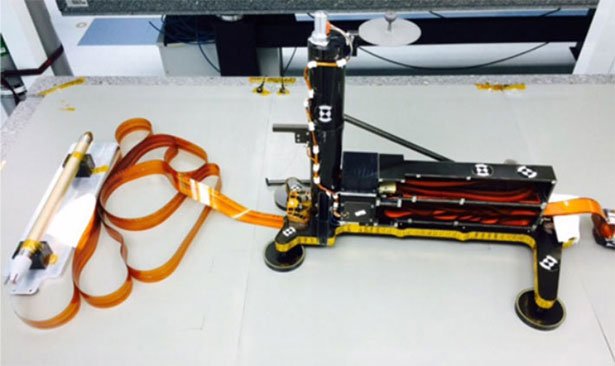

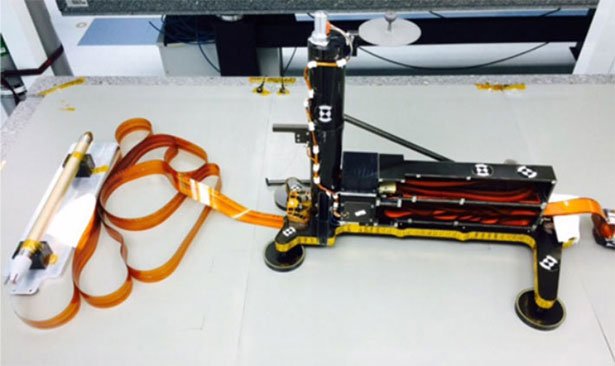

Die neben dem Hammerkopf entscheidenden Bauteile des HP3-Instruments sind jedoch die Thermosensoren – das eigentliche „Fieberthermometer“. Sie liegen sowohl im Aluminiumzylinder des Bohrkopfes als auch entlang eines stabilen Kabels, das der Bohrkopf hinter sich herzieht. Die Kombination dieser Sensoren erlaubt es den Forschern, ein vertikales Temperaturprofil des Marsuntergrunds zu erstellen – und das wiederum erlaubt Rückschlüsse über den Hitzefluss aus dem tiefen Inneren des Planeten nach außen.

Bohrkopf und Leiterkabel des HP3-Instruments © NASA/JPL-Caltech

„Dieser Hitzefluss ist ein entscheidendes Vitalzeichen eines Planeten“, erklärt die NASA. Denn er verrät, wie viel Wärme im Inneren vorhanden ist – und damit auch wie viel Energie diese Wärmekraftmaschine bereitstellt. Sie treibt die Entwicklung des Planeten an und prägt die Geologie seiner Oberfläche. „Gleichzeitig beeinflusst die innere Hitze, wie sich die ursprünglichen Komponenten eines Planeten nach seiner Bildung verändern und welche und wie viele flüchtige Substanzen freigesetzt werden“, so die InSight-Wissenschaftler.

Die Planetenforscher erhoffen sich von diesen Messdaten Antworten auf einige entscheidende Fragen: Wie heiß ist es im Marsinneren? Wie verändern sich die Bedingungen mit zunehmender Tiefe? Und wie groß ist der Wärmevorrat, den der Rote Planet aus seiner Jugend mitbekommen hat?

Nadja Podbregar

Stand: 04.05.2018

4. Mai 2018