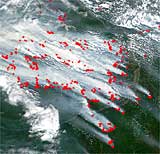

1,7 Millionen Hektar Wald werden in Kanada jährlich durch Waldbrände vernichtet, in Russland waren es allein 1998 sogar rund vier Millionen Hektar. Hochburg für Waldbrände ist dort die Republik Sacha (Jakutien), in der in den letzten Jahrzehnten durchschnittlich die meisten Flammen loderten.

Waldbrand ist nicht gleich Waldbrand

Wie katastrophal die Bilanz jedes einzelnen Feuers ausfällt, hängt entscheidend davon ab, wo der Brand stattfindet. Sind vor allem Streu- und Humusschicht von den Flammen betroffen, haben Bäume wie Kiefer oder Fichte wegen ihrer dicken Borke gute Chancen zu überleben. Kommt es dagegen zu den relativ seltenen, aber dafür besonders heißen Kronenbränden, schützt die Nadelbäume auch die natürliche „firewall“ nicht mehr vor dem Flammentod.

Verwandelt sich die angeblich so grüne Taiga demnach öfter mal in eine Flammenhölle, in der nichts überlebt? Ja und nein. Zwar werden bei jedem Brand große Mengen an lebender oder toter Biomasse vernichtet, die Brände sorgen aber auch dafür, dass sich die Wälder regelmäßig auf natürliche Art und Weise verjüngen. Zudem werden große Mengen an Nährstoffen aus der Streu- oder Humusschicht für das aufkeimende neue Leben nach der Brandkatastrophe bereit gestellt.

Denn schon bald nachdem alle Flammen durch Regen gelöscht sind, erobert die Natur die Brandflächen wieder zurück. Zwischen Ascheresten und halbverbrannten Ästen wuchern bereits wieder die ersten Keimlinge. Nach den Moosen und verschiedenen Kräutern sind Birken und Kiefern meist die ersten Baumarten, die ihr ehemaliges Refugium zurückerobern. Bis dagegen Fichtenwälder die anderen Bestände ablösen, kann es rund 100 oder 150 Jahre dauern. Oft unterbricht dann jedoch bereits der nächste Waldbrand die Erneuerung und das ganze Spielchen beginnt von vorn.