Auch zehn Jahre nach dem Atomunfall von Fukushima sind die Folgen in den Reaktoren noch bei weitem nicht unter Kontrolle oder gar behoben. Wie es im Inneren der Reaktorkerne aussieht, in welchem Maße die Fundamente der Druckbehälter geschädigt sind und wo die Lecks liegen, ist erst in Teilen klar. Dem Zeitplan des Kraftwerksbetreibers Tepco nach werden der Rückbau der Anlage und die Dekontamination mindestens 30 bis 40 Jahre dauern.

In vielen Bereichen der Kraftwerksruinen ist die Strahlenbelastung noch immer so hoch, dass selbst Spezialroboter ihr nicht standhalten. Sie sind für rund 70 Sievert ausgelegt, in den Reaktorkernen herrschen aber teilweise Belastungen von mehr als 500 Sievert pro Stunde. Auch die ausgebrannten Brennstäbe in den Abklingbecken der drei Reaktorblöcke sind bislang noch nicht geborgen. Dies soll sukzessive ab 2021 beginnen und rund zehn Jahre dauern.

Eiswall, Lecks und Pumpen

Weil in den geschmolzenen Reaktorkernen noch immer Zerfallsreaktionen ablaufen, muss das beschädigte Innenleben der Reaktoren zudem ständig weitergekühlt werden. Weil die Druckbehälter jedoch nicht mehr dicht sind, wird das Kühlwasser dabei radioaktiv kontaminiert. Es kann daher nicht wieder in den Kühlkreislauf eingespeist werden und wird in Spezialtanks auf dem Kraftwerksgelände gespeichert. Über undichte Stellen in den Reaktorgebäuden und Lecks an den Lagertanks gelangt immer wieder verseuchtes Wasser in die Umwelt – sowohl als schleichende Versickerung als auch in großen Schüben.

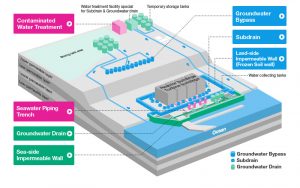

Als Folge sind Grundwasser und Boden unter der Kraftwerksruine stark radioaktiv verseucht. Um eine Ausbreitung dieser Kontamination zu vermeiden, wurde im Jahr 2016 auf der Landseite ein 1,5 Kilometer langer Eiswall installiert. Dieser soll den Untergrund der Reaktorblöcke vom umgebenden Grundwasser abtrennen. Dafür sind Kühlmittel-Leitungen in den Boden eingelassen, durch die minus 30 Grad kaltes Kühlmittel fließt und Boden samt Bodenwasser bis in eine nicht wasserdurchlässige Gesteinsschicht gefrieren lässt.

Auf der Meerseite hat Tepco bis zum Jahr 2015 einen zweiten Bodenwall errichtet. Diese aus 594 Stahlrohren bestehende, 780 Meter breite Barriere soll verhindern, dass kontaminiertes Grundwasser ins Meer fließt. Zusätzlich wird auf dem Gelände an mehreren Stellen das in den Untergrund sickernde Wasser abgepumpt und ebenfalls in Tanks gelagert und gereinigt.

Volle Tanks

Das Problem jedoch: Inzwischen stehen auf dem Gelände gut 1.040 Tanks mit rund 1,23 Millionen Tonnen radioaktiver Abwässer – und täglich kommen rund 170 Tonnen verseuchtes Wasser hinzu. Die Betreiberfirma Tepco schätzt, dass spätestens im Jahr 2022 der Platz für weitere Tanks ausgeht.

Wohin dann mit dem verseuchten Wasser? Abhilfe schaffen will Tepco mit einem speziellen Reinigungssystem. Das sogenannte „Advanced Liquid Processing System“ (ALPS) soll gut 60 verschiedene Radionuklide nahezu vollständig aus dem Wasser entfernen können. 2019 enthüllten geleakte Tepco-Dokumente allerdings, dass diese Dekontamination weniger gut funktioniert als geplant. Demnach könnten noch immer unterschiedlich hohe Dosen an 61 Radionukliden – darunter auch Strontium, Cäsium, Iod und Kobalt – im Wasser enthalten sein.

Ein weiteres Problem: Das im Kühlwasser enthaltene radioaktive Tritium kann nicht mit dem ALPS entfernt werden. „Wir wissen nicht, wie radioaktiv das behandelte Wasser wirklich ist, aber unseren Schätzungen nach liegen allein die Tritiumwerte schon bei rund einer Million Becquerel pro Liter“, sagte 2019 Hideyuki Ban vom Citizens‘ Nuclear Information Center in Japan.

Ab ins Meer damit?

Brisanz erhält dies durch Pläne von Tepco, das gereinigte Wasser ab dem Jahr 2022 in den Ozean abzulassen. Dafür soll das Tankwasser zunächst um das 40-Fache verdünnt und dann nach und nach ins Meer geleitet werden. Dort, so das Argument, wird die verbleibende Kontamination so stark verdünnt, dass dies für die Umwelt unbedenklich sei.

Tatsächlich stufte auch ein Expertengremium der Internationalen Atomenergie-Agentur IAEA eine Einleitung der Fukushima-Abwässer ins Meer als vertretbar ein. Allerdings dürfe dies nur mit entsprechenden Sicherheitsstandards erfolgen: „Dies wird eine anhaltende Überwachung, regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen und ein umfangreiches Monitoring-Programm erfordern“, sagt Christophe Xerri von der IAEA.

Bisher hat die japanische Regierung allerdings nicht entschieden, ob sie diese Einleitung zulässt.