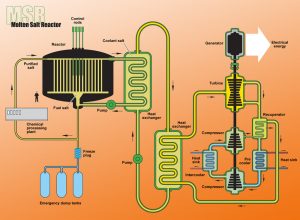

Ein Kraftwerktyp der vierten AKW-Generation, die sich derzeit noch in der Entwicklung befindet, sind die sogenannten Flüssigsalzreaktoren. Bei ihnen kommen anstelle des üblicherweise verwendeten Wassers flüssige Salze als Kühlmittel zum Einsatz.

Das hat unter anderem den Vorteil, dass der Druck im Inneren des Reaktors verhältnismäßig gering bleibt, wodurch das Sicherheitsrisiko deutlich verringert werden kann. Bei einem GAU in einem Druck- oder Siedewasserreaktor sorgt nämlich die schlagartige Freisetzung des kontaminierten Wassers für die höchste Strahlenbelastung der Umgebung. So zerstörten beim Atomunfall von Fukushima im Jahr 2011 beispielsweise Explosionen des aus dem heißen Wasserdampf gebildeten Wasserstoffs mehrere Reaktorgebäude, wodurch kontaminiertes Material in die Umgebung gebracht wurde.

Flüssige Salze bringen viele Vorteile

Um das zu verhindern, werden im Flüssigsalzreaktor Brennstoff und Kühlmittel vereint. Wie bei den herkömmlichen Reaktoren kommt auch hier hauptsächlich Uran-235 als Brennstoff zum Einsatz. Zusätzlich kann auch das waffenfähige Plutonium-239 als Antriebsmittel verwendet werden, das bei der Verschrottung von Kernwaffen anfällt. Im Gegensatz zur Verwendung in Brennstäben werden die radioaktiven Stoffe jedoch nicht als Oxide, sondern als Fluorid- oder Chlorid-Salze dem Kühlmittel direkt beigemengt.

Das aktuell wohl vielversprechendste Kühlmittel ist eine Mischung aus gleichen Anteilen der Salze Lithium-Fluorid und Beryllium-Fluorid (FLiBe). Zu seinen Vorteilen gehört, dass sein Schmelzpunkt relativ niedrig ist: Er liegt bei 459 Grad Celsius. Dadurch sinkt die Gefahr, dass das Kühlmittel an kritischen Stellen des Kreislaufes kristallisieren und so den Durchfluss stören kann. Eine weitere vorteilhafte Eigenschaft ist der geringe Dampfdruck des Materials, der auch bei etwa 1.000 Grad Celsius noch die Gefahr einer schlagartigen Ausdehnung minimiert.