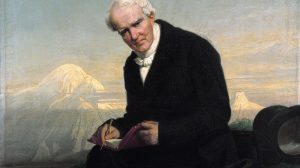

Immer wieder geht Humboldt an sein Äußerstes, um Neues zu entdecken. Die treibende Kraft ist sein unerschöpflicher Drang nach Wissen und das innere Bedürfnis, die Natur durch ihre Einzelheiten als Ganzes zu verstehen. Mithilfe seiner Messinstrumente dokumentiert er methodisch jeden Schritt, den er tiefer ins Unbekannte vorstößt. Bei seinen Ausflügen in den Dschungel interessiert sich Humboldt vor allem für die größeren Tierarten. Besonders die Affen haben es ihm angetan. Er zeichnet die unterschiedlichen Arten naturgetreu ab und führt detaillierte Verhaltensstudien durch. „Kein Affe sieht im Gesicht einem Kinde so ähnlich wie der Titi; es ist derselbe Ausdruck von Unschuld, dasselbe schalkhafte Lächeln, derselbe rasche Übergang von Freude zu Trauer“, schreibt er in sein Tagebuch.

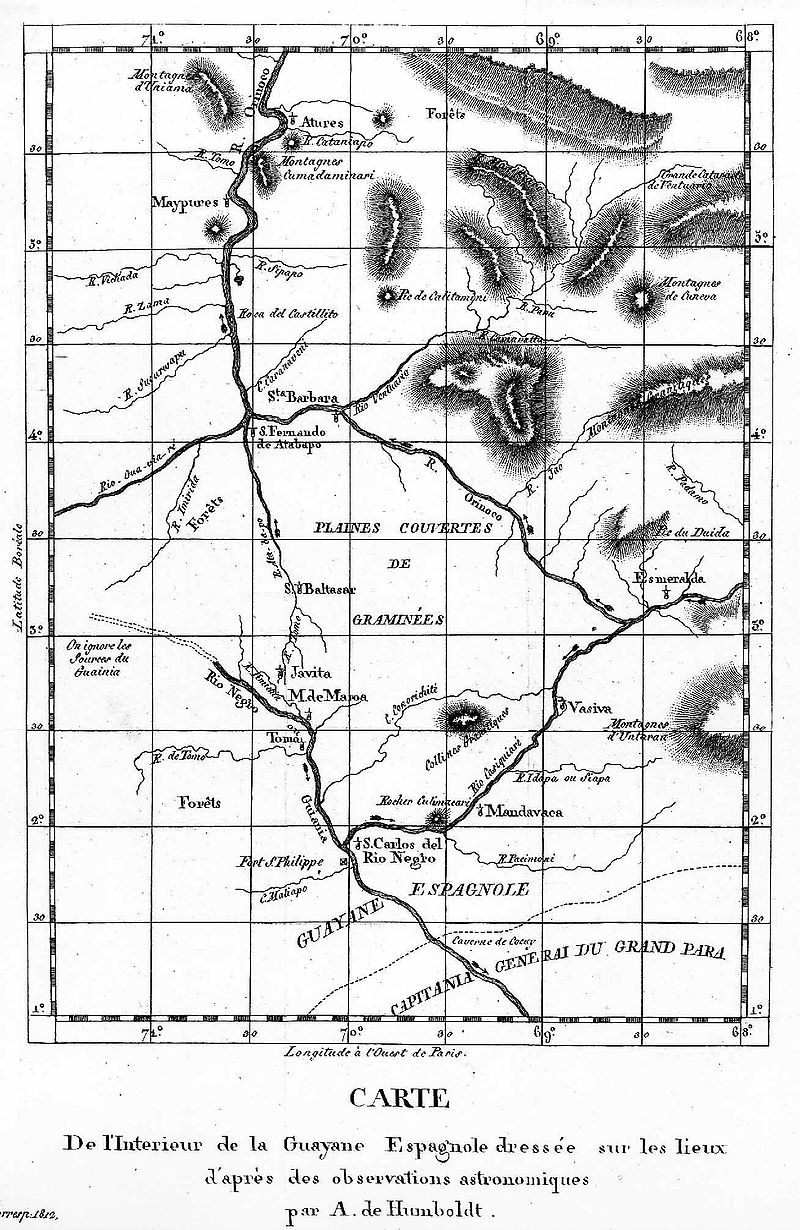

Ein weißer Fleck weniger auf den Landkarten

Die Expedition soll beweisen, dass es eine natürliche Flussverbindung zwischen den beiden riesigen Flusssystemen des Orinoko und des Amazonas gibt. Wenn die Flüsse nicht mehr schiffbar sind, muss die Gruppe sich den Weg durch den Dschungel kämpfen. „Diese Gegend ist so menschenleer, dass wir in 130 Meilen nichts als Krokodile (24 Fuß lang), Tiger, Manatí, Danta (Tapire) und Affen, aber keine Menschen sahen“, berichtet Humboldt seinem Freund Willdenow.

Am Amazonas treibt ihn seine Neugierde wieder über die Grenzen der etablierten wissenschaftlichen Methoden hinaus. Humboldt untersucht die biologische Elektrizität von Zitteraalen. Er versucht mit der Leydener Flasche, einem 1780 erfundenen Strom-Kondensator, die Spannung der Fische zu messen. Doch er ist so unzufrieden über die beschränkten Messmöglichkeiten, dass er selbst Hand anlegt. Die Stromstöße bringen ihn fast um.

Anfang Juli 1800 ist es geschafft. Nach fast sechs Monaten in der Wildnis hat Humboldt nicht nur zahlreiche unbekannte Pflanzen katalogisiert, Tiere skizziert und Indianer studiert, sondern auch die Flussverbindung über den Casiqiuare und den Rio Negro zum Amazonas aufs Genauste vermessen und kartographiert.