Damit stellt sich die wichtige Frage, wie sich die Biologie, aber auch die Erfahrungsunterschiede von Jungen und Mädchen auf das Reifen des Gehirns auswirken – und wie Unterschiede im Gehirn zwischen Männern und Frauen zum Entstehen von Rollenverhalten beitragen. Dies lässt sich nur verstehen, wenn wir uns zunächst mit den neurobiologischen Unterschieden zwischen Männern und Frauen befassen.

Grundsätzlich weisen die Gehirne von erwachsenen Frauen und Männern mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede auf. Die „Bausubstanz“ und das „Grundgerüst“ sind gleich – dennoch gibt es interessante Unterschiede in der Ausführung. So ist das männliche Gehirn etwa zehn Prozent größer als das weibliche. Die absolute Größe ist neurobiologisch betrachtet jedoch nicht relevant, ansonsten wären Elefanten und Pottwale dem Menschen kognitiv haushoch überlegen.

Die Vernetzung ist anders

Die kognitive Leistungsfähigkeit eines Gehirns hängt stattdessen von der Vernetzung einzelner Regionen ab und von der Zahl an Nervenzellen in bestimmten Hirnarealen. Mit bildgebenden Verfahren, die darstellen können, wie Nervenfasern im Gehirn verlaufen, konnte gezeigt werden, dass es bei Frauen mehr Verbindungen zwischen den beiden Hälften des Großhirns gibt. Bei Männern hingegen sind mehr neuronale Verknüpfungen innerhalb einer Hirnhälfte zu finden. Letzteres begünstigt unter anderem die Bewegungskoordination.

Die verstärkte Kommunikation zwischen den beiden Hirnhälften fördert bei Frauen die Verknüpfung analytischer und intuitiver Informationen. Auf der Verhaltensebene spiegelt sich dies wider in Aufgaben zur Aufmerksamkeitsleistung, zum Gedächtnis für Gesichter und Wortlisten sowie zu sozialkognitiven Fertigkeiten. Es gibt also durchaus Bezüge zwischen Unterschieden in der Entwicklung bestimmter Kompetenzen und Unterschieden in der Gehirnanatomie.

Unterschiede auch in einigen Hirnarealen

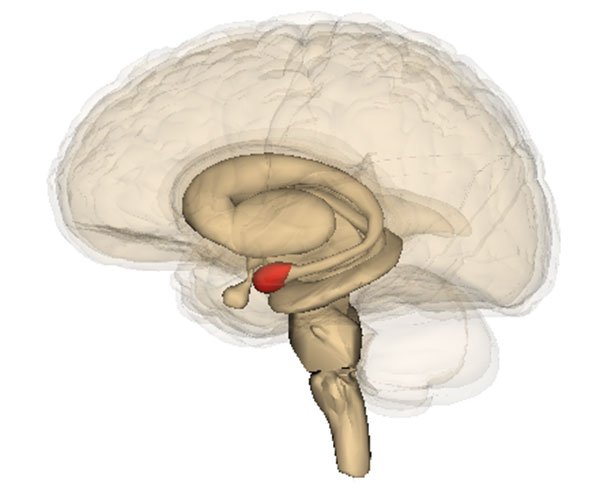

Und auch in der Größe und Form bestimmter Hirnareale lassen sich Unterschiede zwischen erwachsenen Männern und Frauen feststellen. Zu diesen Gehirnregionen gehören der Hypothalamus, unser wichtigstes Steuerzentrum für das vegetative Nervensystem, und der Hippocampus, eine für Gedächtnis- und Lernprozesse bedeutsame Hirnstruktur.

Ebenfalls leicht unterschiedlich sind die für das Regulieren von Emotionen mitverantwortliche Amygdala und das Kleinhirn. Dieses ist an unterschiedlichen Prozessen von der motorischen Kontrolle bis hin zur Kognition und Regulation von Emotionen beteiligt. Dabei handelt es sich vor allem um stammesgeschichtlich ältere Teile unserer Schaltzentrale.

Unterschiede in der Verknüpfung scheinen während der Jugendphase noch zuzunehmen, was den neuronalen Reifungsprozessen in dieser Entwicklungsphase entspricht. Interessant ist darüber hinaus, dass die Gehirnreifungsprozesse bei Jungen und Mädchen in unterschiedlichem Tempo und Zeitrahmen verlaufen: Mädchen kommen deutlich früher als Jungen in die Pubertät, zudem dauert diese Phase bei ihnen kürzer an.

Früher reif, aktiver und sensibler zugleich

Viele geschlechtsspezifische Unterschiede zeigen sich bei wichtigen Reifungsprozessen im Gehirn. So wurden beispielsweise Höchstwerte für das Volumen der grauen Substanz im Gehirn von Mädchen zu einem früheren Zeitpunkt berichtet als bei Jungen. Das Volumen der grauen Substanz wiederum korreliert mit höheren Intelligenzwerten in Arealen, die mit Gedächtnis, Aufmerksamkeit und Sprache in Zusammenhang gebracht werden.

Studien deuten zudem darauf hin, dass die Gehirne von Frauen ab der Pubertät stärker durchblutet sind und die Hirnaktivität von Frauen sowohl in Ruhe als auch beim Lösen von Aufgaben im Mittel höher ist als bei Männern.

Auch bei neuropsychiatrischen Erkrankungen wurden in den letzten Jahren interessante Geschlechtsunterschiede hinsichtlich der Prävalenz, der Diagnose und des Verlaufs gefunden. Das gilt beispielsweise für Alzheimer und andere Demenzerkrankungen, für Depressionen, Angststörungen, Schizophrenie, Schlaganfall, Multiple Sklerose, Autismus, Suchterkrankungen, ADHS und Essstörungen. Ein Teil dieser Unterschiede mag durch verschiedene Lebensgewohnheiten und ein mögliches Diagnose-Bias erklärbar sein, nicht jedoch das Ausmaß der beobachteten Differenzen.

Sabina Pauen & Miriam Schneider, Universität Heidelberg/ Ruperto Carola

Stand: 25.08.2017