Wissenschaftliche Forschungsarbeit betreibt man in der Regel aus Interesse oder aus Überzeugung: Man ist neugierig auf Ergebnisse, oder man will Probleme lösen und anderen Menschen helfen. Erfolgserlebnisse stellen sich dabei allerdings oft nur langsam ein. Hinzu kommt, dass die wissenschaftlichen Hintergründe für Laien oft nur schwer begreiflich sind. All dies zusammen kann schnell dafür sorgen, dass die Begeisterung an einem Projekt schnell wieder nachlässt. Ab dem hundertsten Mars-Bild oder der tausendsten Teilchenspur sehen alle Daten gleich aus.

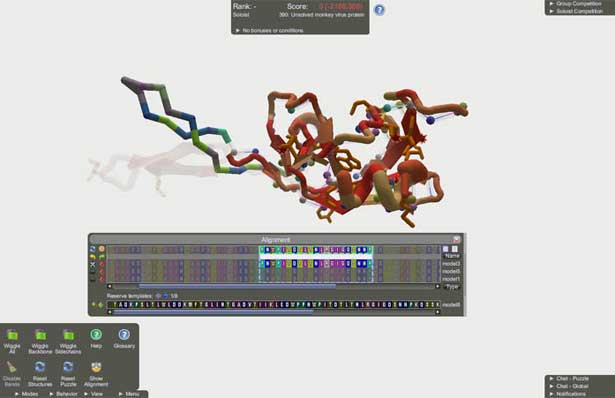

Die Betreiber einiger Citizen Science Projekte haben darum ihre Projekte einerseits vereinfacht, andererseits aufgepeppt: Sie appellieren an den Spieltrieb. Ein besonders erfolgreiches Musterbeispiel ist das Puzzle-Spiel „Foldit„. Das Thema des Spiels klingt zunächst nicht besonders aufregend: Proteinfaltung. Foldit präsentiert diesen komplizierten Prozess, der Proteinen ihre dreidimensionale Struktur gibt, als Puzzle. „Gamification“ nennen Wissenschaftler das Konzept, aus einem Problem ein Spiel zu machen.

Menschen puzzlen, Computer berechnen

Es hört sich zunächst widersinnig an: Was sich im Computer nur mit großem Aufwand berechnen lässt, sollen Menschen in einem Computerspiel austüfteln. Doch es funktioniert, denn auch hier kommt die menschliche Fähigkeit zur Mustererkennung zum Tragen. Die Spieler können eine stilisierte Rohversion der Proteinstruktur nach Lust und Laune verbiegen und anpassen. Mögliche Lösungsansätze sind dabei mit ein wenig Übung schon schnell intuitiv zu erkennen – eine Intuition, die dem Computer fehlt.

Der Computer leistet mit seinen Stärken ebenfalls einen Beitrag: Er berechnet, wie stark sich einzelne Seitenketten des Proteins in der vom Spieler vorgeschlagenen Lösung in die Quere kommen, wie stark sie sich anziehen oder wie gut sie ineinander passen – schneller und besser, als ein Mensch es könnte. Je mehr Teile zusammen passen, desto größer ist die errechnete Punktzahl.