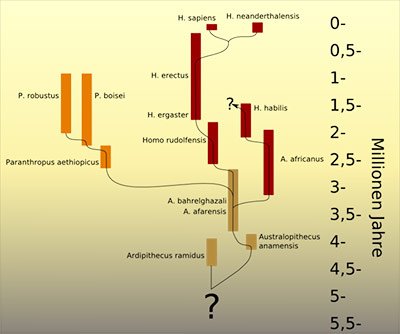

Mit Homo erectus, Homo habilis und Homo rudolfensis tummeln sich in unserer Ahnengalerie gleich mehrere Frühmenschenarten, die nahezu zur gleichen Zeit fast am gleichen Ort existierten. Ob sie wirklich eigene Arten waren und welchem von ihnen den Ehrenplatz als unserem direkten Vorfahren gebührt, ist nach wie vor offen. Innerhalb der Paläoanthropologen sind die Meinungen dazu geteilt.

Antlitz eines Homo

Im Herbst 2013 dann sorgte ein neuer Schädelfund für Aufregung: Bei Grabungen auf dem Dmanissi-Plateau im Süden Georgiens stießen Paläontologen auf den ersten komplett vollständig erhaltenen, 1,8 Millionen Jahre alten Schädel eines erwachsenen Frühmenschen. „Das ist das erste Exemplar, dass belegt, wie das Gesicht eines erwachsenen Homo aussah und wie es im Verhältnis zum Hirnschädel ausgerichtet war“, erklären die Forscher.

Bisherige Funde in Dmanissi wurden zwar der Gattung Homo zugeordnet, weil sie große Ähnlichkeit sowohl mit Homo habilis als auch Homo erectus besaßen. Doch weil die Schädel und Skelette alle unvollständig waren, blieb strittig, um welche Frühmenschenart es sich dabei handelte.

Kleines Hirn, moderner Körper

Der neue Schädelfund aber enthüllte Überraschendes – und könnte den Menschenstammbaum noch einmal kräftig durcheinander wirbeln. Denn das Gehirn dieses Frühmenschen war ungewöhnlich klein: Mit einem Volumen von nur 546 Kubikzentimeter lag es noch unter dem des Homo habilis und Homo rudolfensis und fast im Bereich der Australopithecinen. Das aber widerlegt die bisherige Annahme, dass die ersten Menschen erst dann aus Afrika auswanderten, als ihr Gehirn bereits deutlich größer geworden war.