Auf den ersten Blick scheint es ganz einfach: Ein junger Protostern zieht Gas und Staub an sich und wächst dadurch zum Stern heran. Schließlich sorgt ja seine zunehmende Schwerkraft dafür, dass das nötige „Futter“ aus der umliegenden Wolke angezogen wird – so könnte man meinen.

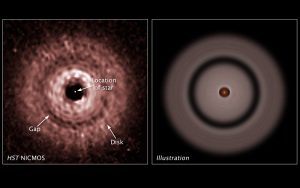

Kreisender Vorrat mit Lücke

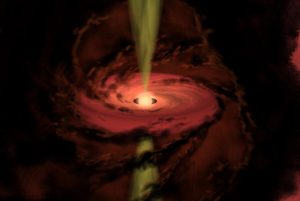

Doch das ist ein Irrtum. Denn das von dem Sternenbaby angesaugte Material stürzt nicht in direkter Linie auf den Protostern hinab – es wird auf eine Kreisbahn gezwungen. Die Lage des gemeinsamen Massenschwerpunkts und die Drehimpulserhaltung sorgen dafür, dass die vom Protostern angezogenen Gas- und Staubmassen eine rotierende Akkretionsscheibe bilden. Durch Reibungsprozesse in dieser Scheibe verliert ein Teil des Materials am inneren Rand allmählich Energie, wird langsamer und stürzt schließlich in gebogener Bahn auf den Protostern.

Das Problem jedoch: Die stärker werdende Strahlung des Protosterns wirkt dieser Akkretion entgegen. Sie fegt einen oft mehrere Sternenradien breiten Bereich zwischen rotierender Materiescheibe und Sternenoberfläche frei – und droht so, den heranwachsenden Sternenembryo von seinem Futternachschub abzuschneiden.

Der Fall TW Hydrae

Besonders gut ist dies bei dem nur rund 180 Lichtjahre entfernten T-Tauri-Stern TW Hydrae zu sehen. Dieser rund acht Millionen Jahre alte Protostern kehrt uns die Breitseite seiner zirkumstellaren Scheibe zu, dadurch ist ihre Struktur gut erkennbar. „Das macht ihn zum idealen Kandidaten, um zu untersuchen, wie Materie von einer planetenbildenden Scheibe auf die Sternoberfläche geleitet wird“, erklärt Rebeca García López vom Max-Planck-Institut für Astronomie.