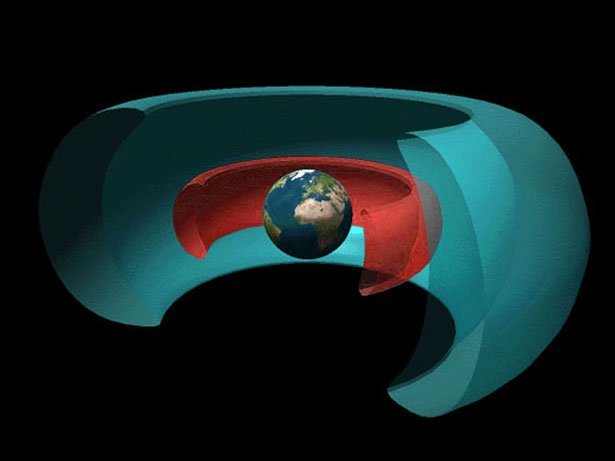

Rund 6.000 Kilometer über der Erdoberfläche. Es wird wieder turbulent, denn nun treten wir in den inneren Van-Allen-Gürtel ein. Auch hier rasen wieder schnelle Teilchen um unseren Planeten, diesmal vorwiegend energiereiche Protonen. Schnelle Elektronen gibt es hier zwar ebenfalls, sie sind jedoch zehn bis hundertmal energieärmer als ihre „Artgenossen“ weiter außen.

Verdächtige Stille

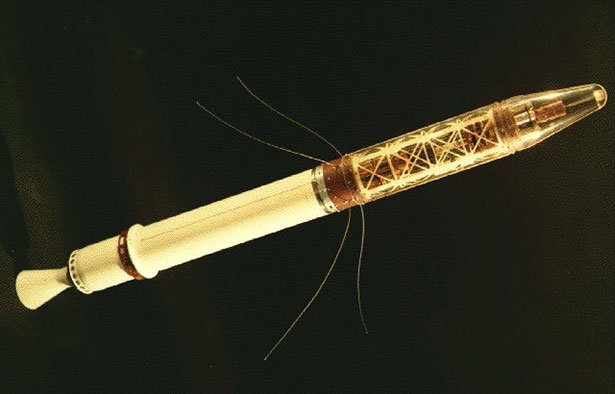

Dieser innere Teil des Van Allen Gürtels war es, der 1958 erstmals die Existenz dieser gewaltigen Strahlengürtel um die Erde verriet: Als die Raumsonden Explorer 1 und Explorer 3 in den Orbit aufstiegen, knatterten ihre Geiger-Müller-Zähler zunächst wie erwartet deutlich stärker als auf der Erdoberfläche. Doch plötzlich brachen die Messungen ab. Immer, wenn die Sonden auf ihren elliptischen Bahnen höher flogen als etwa 2.000 Kilometer, herrschte an Bord ominöses Schweigen.

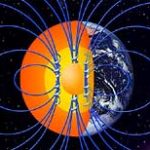

Aber warum? Der US-Physiker James Van Allen erkannte als erster, dass nicht die Abwesenheit von energiereichen Teilchen am Ausfall der Zähler schuld war, sondern im Gegenteil ein Übermaß: Die um die Erde rasenden Protonen und Elektronen übersättigten die Geigerzähler und führten deshalb zu ihrem temporären Ausfall. Van Allen schloss daraus, dass die Erde von mindestens einem Strahlengürtel umgeben sein muss – ihm zu Ehren trägt der Van-Allen-Gürtel heute seinen Namen.

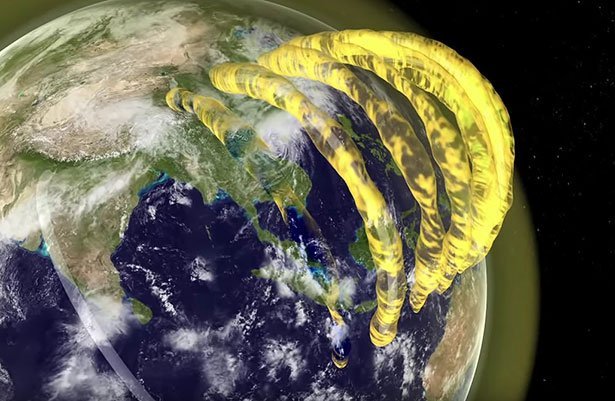

Eiernder Ring

Ähnlich wie der äußere Van-Allen-Gürtel bildet auch der innere keine ganz geschlossene Barriere. Stattdessen konzentrieren sich die schnellen Teilchen ebenfalls in einem Ring um den Äquator – allerdings einem etwas dünneren. Am nächsten kommt die Innenseite des Rings dabei der Erdoberfläche über dem Südatlantik, denn dort ist das Erdmagnetfeld besonders schwach. Bei starken Sonnenstürmen beginnt der Ring dort bereits 200 Kilometer über der Erdoberfläche.