1991 gelang ein Durchbruch in der Riechforschung: In den USA fanden Forscher im Rattengenom eine riesige Genfamilie mit über 1.000 Mitgliedern, die nahezu exklusiv in den Sinneshärchen von Riechzellen exprimiert werden. 1999 gelang es Wissenschaftlern der Ruhr-Universität Bochum (RUB) erstmals, ein Mitglied dieser Rezeptorfamilie auch aus dem menschlichen Genom zu klonieren und zu identifizieren.

Schnell stellte sich heraus, dass die Zahl der aktiven Mitglieder dieser Superfamilie beim Menschen dramatisch abgenommen hat: In der verhältnismäßig kurzen Evolutionszeitspanne von wenigen 100 Millionen Jahren haben wir im Vergleich zu Primaten und höheren Säugern zwei Drittel aller Gene für Geruchsrezeptoren (olfaktorische Rezeptoren) „stillgelegt“ und in Pseudogene umgewandelt.

Wir besitzen zwar noch die Geninformation unserer tierischen Vorfahren, aber nur noch 347 dieser Gene sind benutzbar. Sie liegen über fast alle unsere Chromosomen verteilt, außer auf Chromosom 20 und Y. Meist sind sie in so genannten Genclustern angeordnet, von denen die größten bis zu 80 Rezeptorgene enthalten. Trotz ihrer reduzierten Zahl stellen sie mit einem Anteil von rund einem Prozent am menschlichen Gesamtgenom immer noch die größte Genfamilie überhaupt dar. Dies spricht für die Bedeutung des Geruchssinns für den Menschen und gegen seine Einordnung als „niederen Sinn“.

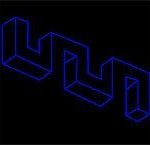

Die aus rund 320 Aminosäuren bestehenden Aminosäureketten der Rezeptorproteine sind sich in ihrer Sequenz sehr ähnlich und durchspannen sieben Mal die Zellmembran. Die Bereiche drei bis sechs zeigen die größte Vielfalt. Dort vermuten die Wissenschaftler die Bindungstasche, also den Bereich der Wechselwirkung zwischen Duftmolekül und Rezeptorprotein.