Das Weltraumteleskop steht nicht still: Es rast mit acht Kilometern pro Sekunde um die Erde. Für eine Umkreisung benötigt es daher nur 1,5 Stunden. Aus dieser rasenden Geschwindigkeit heraus ein fernes, winziges Objekt im All stabil ins Visier zu nehmen, scheint da geradezu unmöglich. Doch Hubble nutzt für seine Peilung ein ganz simples Grundprinzip der Physik.

Trägheitsräder statt Düsenantrieb

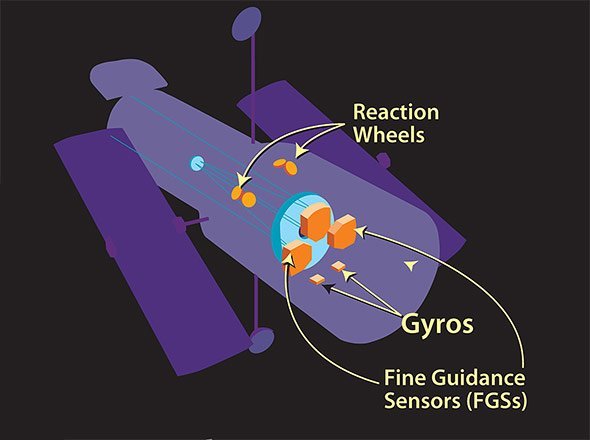

Das etwa busgroße Weltraumteleskop bewegt sich komplett ohne Antriebssystem im Orbit. Es besitzt weder Schubdüsen noch andere per Rückstoßprinzip funktionierende Manövrierhilfen. Denn ihre Ausgasungen würden dem Teleskop das Sichtfeld vernebeln. Dennoch ist es alles andere als unbeweglich – ganz im Gegenteil: Hubble kann seine Zielobjekte mit einer Genauigkeit von 0,01 Bogensekunde anpeilen und mit einer Abweichung von nur 0,07 Bogensekunden über 24 Stunden verfolgen. Das entspricht dem Zielvermögen eines Lasers, mit dem man eine Münze in rund 250 Kilometern Entfernung treffen könnte.

Um sich auf ein Zielobjekt auszurichten, nutzt Hubble das dritte Newtonsche Gesetz: actio gleich reactio. Jede Krafteinwirkung erzeugt eine gleich starke, aber entgegen gerichtete Kraft. Konkret heißt dies: Das Teleskop dreht sich, indem es die Geschwindigkeit von vier Paaren sogenannter Trägheitsräder ändert. Diese sechs knapp 60 Zentimeter großen Räder können mit bis zu 3.000 Umdrehungen pro Minute rotieren. Werden sie durch Elektromagnete abgebremst oder beschleunigt, übt dies eine Kraft auf das Teleskop aus, die dieses in die jeweils entgegengesetzte Richtung dreht. Sechs Gyroskope überprüfen dabei ständig die Lage im Raum.

Der Leitstern gibt die Richtung vor

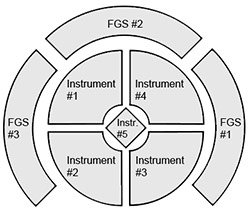

Das Ganze wäre allerdings nutzlos, wenn es nicht Systeme gäbe, die dem Teleskop sagen, wohin es sich drehen soll und die diese Bewegung auch präzise kontrollieren. An dieser Aufgabe sind gleich mehrere Sensoren beteiligt. Zunächst wird aus einer Sternendatenbank ein Leitstern ermittelt – ein helles Himmelsobjekt, das dem Zielobjekt möglichst nahe liegt. Nach diesem suchen dann drei spezielle Kameras, die sogenannten Fine Guiding Sensors (FGS).