In den 1960er und 1970er Jahren herrschte Aufbruchsstimmung in der Physik. Die lange gesuchte „Weltformel“ schien plötzlich zum Greifen nahe. Denn Forschern war es gelungen, zwei der Grundkräfte zu vereinen: den Elektromagnetismus und die schwache Kernkraft.

Eine erste Verschmelzung

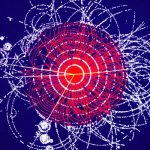

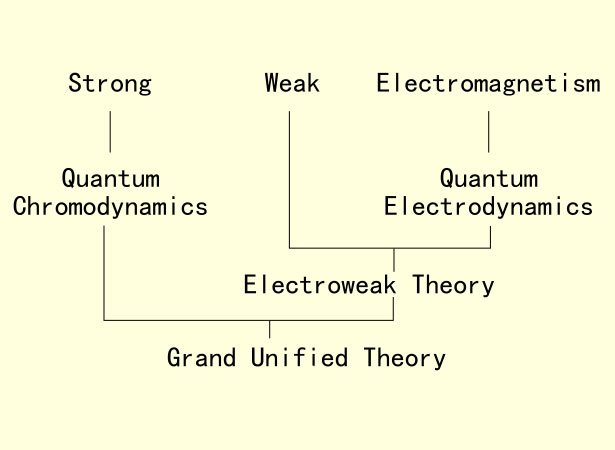

Sheldon Glashow, Steven Weinberg und Abdus Salam konnten theoretisch nachweisen, dass diese Kräfte bei hohen Energien von rund 100 Gigaelektronenvolt verschmelzen. Sie sind dann nur Manifestationen einer übergeordneten Kraft – der sogenannten elektroschwachen Wechselwirkung. Erst bei niedrigeren Temperaturen und Energien bricht diese Symmetrie zusammen – unter anderem durch Einwirkung des Higgs-Mechanismus. Denn er verleiht den Eichbosonen der schwachen Kernkraft eine Masse, dem Photon aber nicht.

1979 erhielten die drei Forscher dafür den Nobelpreis für Physik. Glashow und Weinberg sahen dies jedoch nur als einen ersten Schritt hin zur „Grand Unifying Theory“ (GUT) – der großen vereinheitlichten Theorie. Sie entwickelten ein System, das es erlaubte, die Trägerteilchen von elektromagnetischer, schwacher und starker Wechselwirkung in mathematische Symmetriegruppen einzuordnen – die Grundlage für das heutige Standardmodell der Teilchenphysik.

Erklärungsnöte

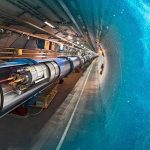

Der nächste Schritt, die Vereinigung der starken Kernkraft mit den anderen beiden Grundkräften, schien nur noch eine Frage der Zeit. „Der Geruch der großen Synthese lag förmlich in der Luft“, beschreibt US-Physiker Lawrence Krauss die Stimmung. Doch dieser Optimismus erwies sich als verfrüht. Zum einen können selbst die stärksten Teilchenbeschleuniger nicht einmal ansatzweise in den Energiebereich vordringen, der für eine Verschmelzung von starker und elektroschwacher Wechselwirkung nötig wäre. Sie lässt sich daher experimentell nicht direkt beweisen.