Im WANDEL-Projekt nutzten RUB-Forscherin Martina Flörke und ihre Kollegen ein Modell, das die Wasserverfügbarkeit und den Wasserbedarf weltweit berechnet. Das Modell, genannt „WaterGAP3“, teilt die Landmasse der Erde in 2,2 Millionen Rasterzellen ein und besitzt damit eine geografische Auflösung von fünf Bogenminuten. Am Äquator entspricht das einer Zellengröße von neun mal neun Quadratkilometern.

Von präindustriell bis ins Jahr 2300

Für jede Landzelle fütterten die Forscherinnen und Forscher physiografische und meteorologische Daten in das Modell, etwa die Landbedeckung, Bodenbeschaffenheit, tägliche Niederschlagsmenge, Temperatur und Sonneneinstrahlung. Der Algorithmus simuliert darauf basierend den terrestrischen Wasserkreislauf: Wie viel Niederschlag in jeder Zelle in den Boden einsickert, verdunstet und wie viel zur Abflussbildung beiträgt und dann als Direkt- und Grundwasserabfluss in Flüssen und Grundwasserleitern zur Verfügung steht.

Die Simulation kann in vorindustrielle Zeiten zurückblicken und bis ins Jahr 2300 Prognosen abgeben.

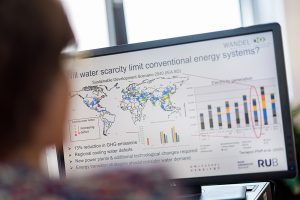

So berechnete die Gruppe die Wasserverfügbarkeit weltweit, wobei sie nur erneuerbare Wasserressourcen betrachtete, also keine fossilen tiefen Grundwasservorkommen. Der Wasserverfügbarkeit stellte das Team dann die geplante Wasserentnahme entgegen. Dazu bezogen sie auch 48.000 Standorte von Energiegewinnungsanlagen und deren Wasserverbrauch ein.

Energieproduktion in vier Szenarien

Um eine Prognose für das Jahr 2040 abgeben zu können, stützten sich die Forschenden auf vier Zukunftsszenarien, die Greenpeace und die International Energy Agency aufgestellt hatten. Diese 2014/15 vorgestellten Szenarien beschreiben, wie sich der Energiemix in Zukunft entwickeln könnte. Ein Szenario beschreibt etwa, mit welchen Energieformen es möglich wäre, die Klimaerwärmung auf zwei Grad Celsius zu begrenzen und setzt dabei viel auf Photovoltaik, Solarkraftwerke, Biomasseverstromung, Wind- und Wasserkraft.