Lange war die Debatte um Keimbahneingriffe eine bloß theoretische, denn die Methoden dafür fehlten. Doch mit der Entwicklung der Genschere CRISPR/Cas9 hat sich dies geändert. Ihr Einsatz ist inzwischen in Laboren weltweit zur Routine geworden – und mit ihr auch verschiedenste Eingriffe ins Erbgut. Mehrfach haben Forscher dabei auch die Grenze zur Keimbahn überschritten.

Der erste Eingriff…

Den Anfang machten 2015 chinesische Forscher, die mithilfe der Genschere versuchten, die für die Blutkrankheit Thalassämie verantwortliche Mutation in befruchteten Eizellen zu beheben. Diese waren wegen eines Chromosomenfehlers nicht zur weiteren Entwicklung fähig und deswegen in einer Fortpflanzungsklinik ausgesondert worden. Die Genreparatur gelang allerdings nur bei einem Bruchteil der Embryos, weshalb selbst das Team einräumte, dass die Technik noch unausgereift sei: „Wenn man dies bei einem normalen Embryo tun möchte, braucht man eine Quote von nahe 100 Prozent“, sagt Studienleiter Junjiu Huang. „Deshalb haben wir die Versuche gestoppt.“

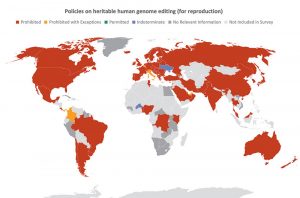

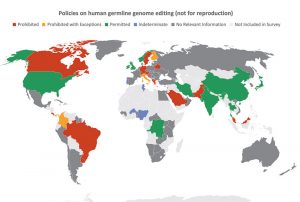

Dieser erste publizierte Versuch einer Keimbahnmanipulation beim Menschen löste weltweit Reaktionen aus, teilweise auch Forderungen nach einem vorübergehenden Moratorium. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) mahnte in einer Stellungnahme: „Wir sind weit davon entfernt, das Konzert der Gene des Menschen zu verstehen. Sogar eine sehr gezielte Veränderung der genetischen Information in der menschlichen Keimbahn kann unvorhersehbare Auswirkungen mit sich bringen.“

…war nur der Anfang

Doch zu einem Moratorium kam es nicht. Stattdessen setzten Forschergruppen in China, den USA und Großbritannien die Keimbahn-Experimente fort – und verschoben die Grenzen des Machbaren weiter. Sie perfektionierten die Methodik, nutzten teilweise auch lebensfähige Embryos und kombinierten die Genschere in einigen Fällen mit dem Klonen von Zellen.