Es ist fast schon ein unglaublicher Zufall: Als nach dem Urknall die ersten Atome entstanden, gab ihnen die Natur eine entscheidende Fähigkeit mit: Dank ihres Aufbaus aus Atomkern und Elektronenhülle konnten die ersten Materiebausteine miteinander wechselwirken. Anfangs gab es zwar kaum mehr Auswahl als Wasserstoff, Helium und ein wenig Lithium. Doch als die ersten Sterne aufleuchteten, bildete die Kernfusion in ihrem Inneren weitere, schwerere Elemente – und damit potenzielle Reaktionspartner. Die Verbindung dieser Atome zu immer vielseitigeren chemischen Molekülen bildet erst die Grundlage der Welt, wie wir sie kennen.

Ein verborgenes Muster

Dass sich viele Stoffe in unserer Umwelt durch chemische Reaktionen zerlegen oder zu neuen Substanzen zusammenfügen lassen, entdeckten schon die Alchemisten des Mittelalters. Doch was das Wesen von Molekülen ausmacht und wie Atome miteinander eine Bindung eingehen, blieb ihnen noch verborgen.

Erst im 19. Jahrhundert erkannten Chemiker allmählich, dass die Elemente nicht willkürlich miteinander reagieren, sondern dabei einem bestimmten Muster folgen. Dieses wiederum spiegelt die Position des jeweiligen Atoms im Periodensystem der Elemente wider und demnach die Zahl der Protonen im Atomkern und der Elektronen in der Atomhülle. Je nach Zahl der Außenelektronen gibt ein Element bei einer chemischen Reaktion entweder Elektronen ab oder versucht, welche hinzu zu gewinnen.

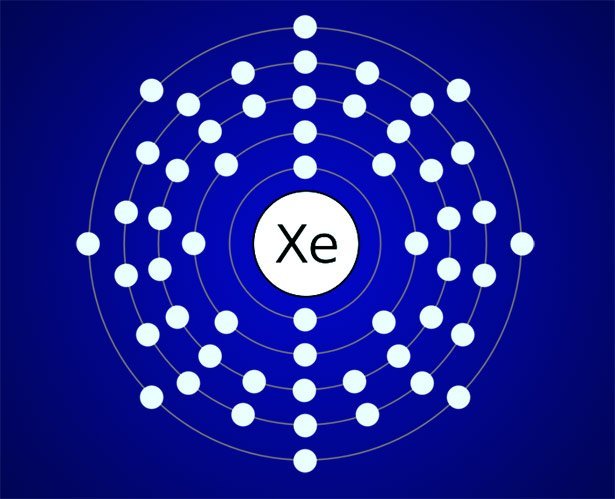

Oktettregel: Die „magische“ Acht

Anfang des 20. Jahrhunderts stellten Chemiker dafür die Oktettregel auf: Hauptgruppen-Elemente gehen demnach bevorzugt Bindungen ein, die ihnen acht Valenzelektronen einbringen. Diese Konfiguration entspricht dem Elektronenzustand der Edelgase und ist daher energetisch besonders günstig und stabil.