Unsere Vorfahren lebten in einer vollkommen anderen Welt als wir. Einer Welt voller Gefahren, Naturgewalten und Raubtiere. Ihre Körper waren daran angepasst, diesen Strapazen erfolgreich zu trotzen. Frühe primatenähnliche Urahnen fanden dank starker Griffkraft und zum Klettern geeigneter Schwänze auf Bäumen Schutz vor Raubtieren. Dichtes Fell hielt sie warm. Als die Evolution hin zum modernen Menschen voranschritt, wurden solche Merkmale weniger nützlich und bildeten sich zurück – aber oft nicht komplett.

Vom Baum in den Großstadt-Dschungel

Wir tragen immer noch sichtbare Teile unserer fernen Vorfahren in uns. Aus Fell wurde Körperbehaarung, aus dem Schwanz das Steißbein. Solche Überbleibsel aus der Entwicklungsgeschichte nennen sich Rudimente. Sie kommen bei vielen Lebewesen in großer Zahl vor. Rudimente sind Strukturen, die im Laufe der Zeit ihre ursprüngliche Aufgabe verloren haben. Typischerweise sind sie deshalb verkümmert, wie zum Beispiel die Augen von blinden Höhlenfischen, oder haben sich extrem verkleinert, wie die Flügel von Kiwis und Emus.

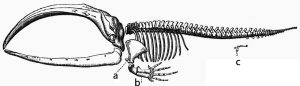

Rudimente müssen aber nicht völlig funktionslos sein. Sie können auch eine neue Aufgabe übernehmen und ihren Trägern dadurch nützlich sein. So besitzen etwa Wale trotz ihrer aquatischen Lebensweise immer noch rudimentäre Reste des Beckengürtels ihrer landlebenden Vorfahren. Sie stützen das Tier schon lange nicht mehr beim Laufen, aber dienen dafür stattdessen als wichtiger Ankerpunkt für daran ansetzende Muskeln.

Evolution im Rückwärtsgang

Rudimente sind Zeugen regressiver Evolution. Um sich optimal an einen Lebensraum anzupassen, sind nämlich nicht immer evolutive Neuheiten der beste Weg. Manchmal erhöht auch die Rückbildung bereits entwickelter Merkmale die Fitness einer Art. Diese „Evolution im Rückwärtsgang“ lässt sich unter anderem bei Parasiten beobachten, die eigene Körperteile zurückgebildet haben, um sich auf ein Leben von ihrem Wirt zu spezialisieren. So fehlen etwa Läusen die Flügel oder Bandwürmern der Darm.