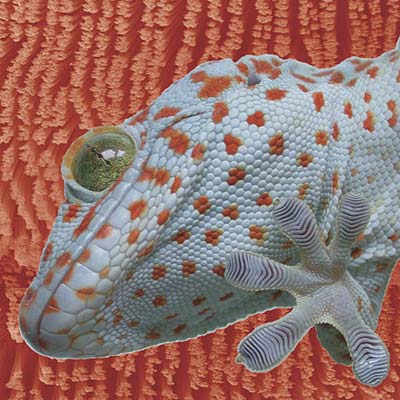

Doch mit den Ergebnissen der Forschergruppe am Lewis & Clark College in Portland war das letzte Wort in dieser Sache nicht gesprochen: Denn Ende 2005 erschienen gleich zwei Veröffentlichungen, die Autumns van-der-Waals-Theorie eindeutig widerlegten.

Eine davon stammt von den Stuttgarter Max-Planck-Forschern um Eduard Arzt und ihren Kollegen der Universitäten des Saarlandes. Gemeinsam war es den Wissenschaftlern gelungen, das Haftverhalten nicht nur einzelner Setae, sondern sogar einzelner Spatulae, der nur 200 Nanometer kleinen Hafthärchen des Geckofußes, gezielt zu analysieren – ein technisches Meisterstück.

Klebemessungen im Atommaßstab

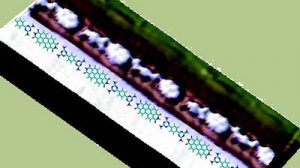

Mithilfe einer Nadelspitze trennten die Forscher dazu zunächst eine einzelne Seta ab und fixierten das isolierte Haar unter dem Binokularmikroskop mittels eines Klebstofftropfens an der Abtastnadel eines Rasterkraftmikroskops. Dieser Tropfen besaß in etwa die Größe der Spitze einer menschlichen Wimper und wurde samt Seta nun in einem „Focussed Ion Beam“-Mikroskop, einem modifizierten Elektronenmikroskop weiter bearbeitet, bei dem der Elektronenstrahl durch einen wesentlich stärkeren Gallium-Ionen-Strahl ersetzt ist.

Mit diesem Ionenstrahl können die Forscher – ähnlich einer Laserkanone, nur viel kleiner – gezielt einzelne Bereiche des Probematerials herausschneiden. In diesem Fall schnitten sie entlang der Seta an jeder Haarverzweigung einen Ast ab und reduzierten so die Anzahl der Spatulae von ursprünglich mehreren hundert auf weniger als fünf.