Dieses Schicksal teilen viele Pioniere der Wissenschaft: Sie entdecken Bahnbrechendes, stoßen bei ihren Zeitgenossen und Fachkollegen aber zunächst eher auf Unglauben oder Ablehnung. In vielen Fällen vergehen Jahrzehnte, bis sich die Erkenntnis durchsetzt, dass sie Recht haben. Das ging Alfred Wegener so mit seiner Theorie der Plattentektonik, aber auch einigen Wissenschaftlern, die eigentlich einen Nobelpreis verdient hätten.

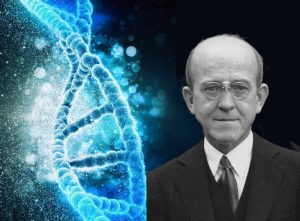

Avery und die DNA

Ein eklatantes Beispiel ist der Mann, der als erster erkannte, dass das DNA-Molekül der Träger unserer Erbinformation ist: der kanadische Mediziner Oswald Avery. Noch bis in die 1950er Jahre hinein waren Mediziner und Biochemiker der Meinung, dass die in den Zellen allgegenwärtigen Proteine die entscheidenden Akteure der Vererbung sind. Doch Avery entdeckte bei Vererbungsversuchen mit Pneumokokken, dass stattdessen eine fädige weiße Substanz dafür entscheidend zu sein schien.

Nähere Analysen ergaben, dass es sich dabei nicht um Proteine, sondern um die Desoxyribonukleinsäure handelte – DNA. Avery erkannte aufgrund seiner Versuche, dass dieses Molekül der Träger der Gene sein musste. 1944 veröffentlichte er seine Erkenntnisse, stieß aber zunächst auf Widerstände. Die Befürworter der Protein-Theorie wollten es nicht wahrhaben, dass ein so „langweiliges“ Molekül wie die DNA mit ihren nur vier verschiedenen Basen den Code des Lebens tragen sollte. Sie waren sich sicher, dass stattdessen die in vielen DNA-Isolaten noch immer präsenten Proteine die eigentlichen Akteure waren.

Oswald Avers wurde 38 Mal für den Nobelpreis nominiert, doch das Komitee entschied sich immer gegen ihn. Als sich dann in den 1950er Jahren allmählich die Erkenntnis durchsetzte, dass er mit der DNA als Erbmolekül Recht hatte, war es für den Mediziner zu spät: Avery starb 1955 – ohne einen Nobelpreis und ohne mitzuerleben, wie James Watson und Francis Crick für ihre Entschlüsselung des DNA-Code ausgezeichnet wurden.