Wie funktioniert eine Kraftwirkung überhaupt? Wie „spüren“ zwei Magneten ihre gegenseitige Anziehung oder Abstoßung und was sagt dem Ball, dass er wieder zur Erde fallen soll? Lange Zeit fanden Wissenschaftler darauf keine Antwort. Sie konnten zwar die Wirkung der Kräfte beobachten und messen, ihre wahre Natur blieb ihnen jedoch verborgen.

Teilchen als Vermittler der Kräfte

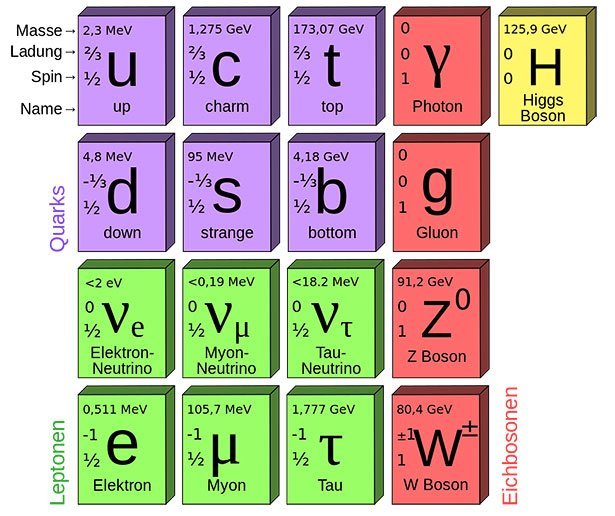

Heute weiß man, dass die Grundkräfte von Trägerteilchen vermittelt werden, den sogenannten Eichbosonen. Ähnlich wie ein Ball beim Fangen einen Teil seines Impulses und seiner Energie an den Fänger überträgt, wirken diese Kraftteilchen auf die Teilchen der Materie. Theoretisch lässt sich jede Grundkraft auf einen Austausch von Eichbosonen zwischen Materieteilchen zurückführen.

Im Standardmodell der Teilchenphysik bilden die Bosonen eine ganz eigene Klasse, denn sie unterscheiden sich in einigen entscheidenden Merkmalen von den „normalen“ Teilchen, den Fermionen, aus denen unsere Materie besteht. So lässt sich ihr Eigendrehimpuls immer in ganzen Zahlen ausdrücken: Ein Photon hat beispielsweise einen Spin von eins. Bei Quarks, Elektronen und anderen Materiebausteinen ist der Spin dagegen immer halbzahlig.

Einzelgänger und gesellige Typen

Dieser auf den ersten Blick rein formale Unterschied hat gravierende Folgen für das Verhalten der Teilchen. Denn durch ihn werden Fermionen zu Einzelgängern: Dort, wo ein Quark oder Elektron ist, kann zur gleichen Zeit kein zweites mit dem gleichen Spin sein. Diese Teilchen müssen sich immer in einem ihrer Quantenmerkmale unterscheiden. Das besagt das sogenannte Pauli-Ausschlussprinzip.