Strömungen und Winde, die beispielsweise auf Autos treffen, können äußerst komplexe Einflüsse haben. Wenn also innovative Formen auf ihre Aerodynamik untersucht werden sollen, kommen auch modernste Computersimulationen an ihre Grenzen. Um die Kräfte unter kontrollierten, realitätsnahen Bedingungen zu analysieren, werden die Modelle in Windkanälen erprobt.

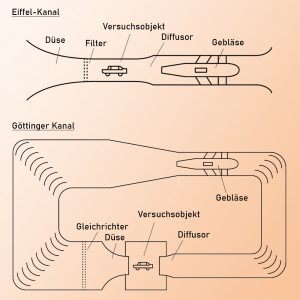

Windkanäle werden seit je her auf zwei verschiedene Arten gebaut. Unterschieden wird zwischen dem „Eiffel-Kanal“ und dem „Göttinger Kanal“. Ersterer wurde vom französischen Ingenieur und Erbauer des Eiffelturms, Gustave Eiffel, Anfang des 20. Jahrhunderts erfunden. Er zeichnet sich durch seine besonders offene und verhältnismäßig einfache Konstruktion aus.

Eiffel: Simpel, aber schwer zu kontrollieren

Bei der Eiffel-Bauweise wird die Luft aus der Umgebung angesaugt, durch eine Art Tunnel geleitet und am Ende wieder rausgeblasen. Der Windkanal besteht dadurch nur aus vier Bauteilen: einer trichterförmigen Ansaugöffnung, der Messstrecke mit dem zu untersuchenden Objekt, einem umgekehrten Trichter, der die Luft wieder dekomprimiert und dem Gebläse, das die Luft beschleunigt. Das Gebläse befindet sich ganz am Ende des Kanals und zieht die Luft durch ihn, als würde es an einem Strohhalm saugen.

Das Hauptproblem dieser Anlagenform ist die fehlende Konsistenz der Versuchsumgebung. Die angesaugte Luft ist immer von den draußen vorherrschenden Witterungsbedingungen, wie der Temperatur oder der Luftfeuchtigkeit abhängig. Diese sind durch die offene Bauart nur schwer zu kontrollieren und auf ein einheitliches, konstantes Niveau zu bringen.