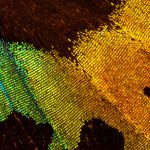

Turings Modell hatte eine ganze Reihe von Nachfolgern, die alle als Reaktions-Diffusions-Modelle bezeichnet werden. Auch die beiden Tübinger Max-Planck-Forscher Alfred Gierer und Hans Meinhardt befassten sich Anfang der 1970er-Jahre mit Modellen zur biologischen Musterbildung. Dabei hatten es ihnen besonders die komplexen Muster auf den Gehäusen tropischer Meeresschnecken angetan.

Bei einem Essen in einem italienischen Restaurant war Meinhardt eine Muschelschale mit einem Muster von roten Linien aufgefallen. „Zu meiner Überraschung waren mathematische Modelle, die wir zur Beschreibung elementarer Schritte in der Entwicklung höherer Organismen erarbeitet hatten, auch in der Lage, den Verlauf der roten Linien auf meiner Muschel zu erklären“, schreibt der Physiker.

Von der Zelle zum komplexen Muster

Diese Form der Musterbildung ist also letztlich nur ein sehr spezielles Beispiel für einen allgemeinen Prozess von lebenswichtiger Bedeutung: der Strukturbildung während der Entwicklung eines vielzelligen Organismus. Ausgangspunkt dabei ist eine einzige Zelle, die befruchtete Eizelle. Sie enthält in der DNA alle Informationen, die zur Bildung der komplexen Struktur eines höheren Organismus notwendig sind. Doch bieten die Gene selbst noch keine Erklärung für die Strukturbildung. Denn in der Regel wird bei jeder Zellteilung das verdoppelte genetische Material zu gleichen Teilen auf die beiden Tochterzellen verteilt. Diese sind somit identisch.

{2l}