Die Kernfusion wird gerne als saubere Lösung für das Energieproblem verkauft. Fakt ist allerdings, dass auch ITER noch weit davon entfernt sein wird, mehr Energie zu erzeugen als die gesamte Anlage verbraucht. Zwar soll sein Plasma zehnmal mehr Wärmeenergie abgeben als für die externe Heizung aufgewendet werden muss. Aber der Energiebedarf für die restlichen Anlagen ist ebenfalls enorm.

Zu spät für den Klimaschutz

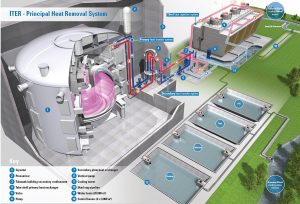

Nach Angaben des ITER-Konsortiums wird die gesamte Anlage im Normalbetrieb rund 110 Megawatt Strom benötigen. Während der Fusionsphasen des Plasmas steigt dieser Strombedarf kurzzeitig auf bis zu 620 Megawatt – gut die Hälfte dessen, was ein ganzes Kernkraftwerk an Strom erzeugt. Laut ITER wird dieser Strom aus dem öffentlichen Netz bezogen und soll dank entsprechender Abstimmung mit den französischen Stromerzeugern keine Störungen verursachen.

Klar ist aber auch, dass ITER damit alles andere als ein „Klimaretter“ ist. Das ist auch den am Projekt Beteiligten klar. Sie betonen, dass die Kernfusion in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch im Erprobungsstadium ist und keinen unmittelbaren Beitrag zur Energiegewinnung leisten wird. „Bis zu einer kommerziellen Nutzung der Fusion wird es noch bis mindestens Mitte dieses Jahrhunderts dauern“, heißt es auf der ITER-Website. Und sollte der Fusionsforschung vorher der Finanzhahn zugedreht werden, könnte es noch länger dauern.

Das aber bedeutet, dass die Kernfusion in der Phase, bis zum Jahr 2050 in der die Energieproduktion komplett von den fossilen Brennstoffen auf klimafreundliche Technologien umgestellt werden muss, nicht zur Verfügung stehen wird. Stattdessen tragen die Testreaktoren wegen ihres hohen Strombedarfs eher dazu bei, den Stromverbrauch zu erhöhen.