Die Versuche, illegale Biowaffenforschung und -produktion zu verhindern, scheinen bislang nicht gerade von Erfolg gekrönt. Nicht nur der Irak, Russland, China, Nordkorea und andere Staaten, auch Sekten wie Aum Shinriko und vielleicht auch terroristische Organisationen hantieren offenbar mit tödlichen Mikroben herum – völlig unbeeindruckt von bestehenden Konventionen, Reglementierungen oder Kotrollmechanismen.

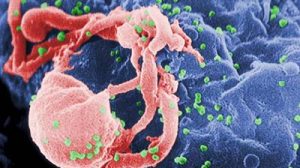

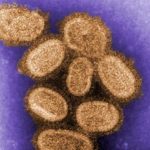

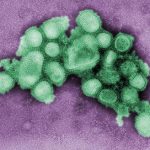

Doch warum greifen die Maßnahmen nicht? Nach Ansicht von Gigi Kwik und ihren Kollegen vom Johns Hopkins Zentrum für zivile Bioabwehrstrategien ist dafür in erster Linie der „Persephone-Effekt“ verantwortlich: Die moderne Bioforschung hat großes Potenzial sowohl für die „Unterwelt“ als auch für fruchtbare, „gute“ Anwendungen- und die Übergänge sind fließend. Wenn Mediziner gefährliche Bakterien oder Viren im Labor züchten, ihre Gensequenzen analysieren und möglicherweise sogar verändern, kann dies legitim und wichtig sein, um neue Impfstoffe oder Therapien zu entwickeln. Gleichzeitig aber sind dies genau die Arbeitsschritte und Erkenntnisse, die auch Biowaffenforscher nutzen.

Wo also die Grenze ziehen? Behörden und Regierungen drängen auf immer strengere Reglementierung und Überwachung der zivilen mikrobiologischen und medizinischen Forschung. Immerhin stammen auch die Erregerkulturen, auf denen Saddam Husseins Biowaffenprogramm beruht, aus den USA. Der Irak orderte die gefährlichen Pathogene Anfang der 1980er ganz legal bei den Centers of Disease Control in Atlanta (CDC) – für medizinische Forschungszwecke.

Demgegenüber fühlen sich die Wissenschaftler durch schärfere Bestimmungen in ihrer Arbeit behindert, mahnen an, dass eine stärkere Kontrolle auf Kosten der friedlichen Forschung gehe. 2001 wurde in den USA unter dem „Patriot Act“ die Bestimmung erlassen, dass bestimmte Pathogene nur unter strengen Auflagen und zur nachweislich prophylaktischen, protektiven Forschung genutzt werden dürfen. Dies geht vielen Wissenschaftlern bereits zu weit. Sie kritisieren, dass die strengen Auflagen und die damit verbundenen Kosten einen „einfrierenden Effekt“ auch auf die legitime wissenschaftliche Forschung haben könnten.